介護現場のヒヤリハット 中堅・リーダー向け

Q13 脱水症や低温やけどなどの事故を防ぐにはどうしたらいいですか?

日々の状態観察などが不足すると、途端に高まってくるリスクに脱水症や低温やけどなどがあります。とくに脱水症については、腎機能などが低下している高齢者には、季節にかかわらずつきまとうリスクです。

猛暑や冷房使用控えなどによって、熱中症のリスクは高まりますので、介護現場としては防止のための緊張感を高める必要があるでしょう。

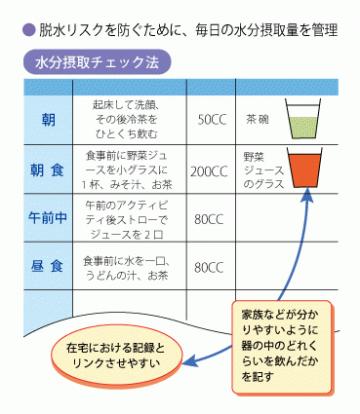

脱水の場合、本人から「喉がかわいた」などの訴えがなくても、気が付いたときには昏睡状態に陥ってしまったという事例もあります。そうした深刻なケースの場合、直前に意識障害などが起こってくることが多々あるわけですが、脱水リスクの存在が頭から抜けてしまうと「認知症が進んだ」などという誤った情報共有をしてしまう危険性もあります。一日の水分摂取量をきちんと管理したうえで、脱水症の兆候(例:皮膚の弾力性がなくなる、唇が乾いてくる、倦怠感を訴えるなど)を敏感に察知することが求められます。

一方、低温やけどについては、温熱便座や湯たんぽなどによって生じることが多く、温度によっては1分程度の短時間でも発生することがあります。とくに糖尿病の人などの場合、やけどが重度化しやすいのに加え、感覚障害があることで「本人からの訴え」が遅れるケースがあるので注意が必要です。皮膚を見ただけではたいしたことはないように見えても、内部で壊死などが進んでいるといったこともあり、相当な注意力も求められます。

こうした点を考慮した場合、やはり「何かおかしい」と察知できる直感力を、常に働きやすくしておくための観察力を鍛えておきたいものです。感覚的な部分というのは人によって生まれもった差があるため、急に鍛えるというのは難しい面もあります。しかしながら、発揮しやすい環境を整えることは可能です。

例えば、「こういう状態が見られたときには、こうしたリスクが懸念される」という事前の知識をきちんと習得する機会を設けます。そのうえで、現場職員の集中力を高めるためのコンディション作り(シフトの工夫だけでなく、業務の合間にストレッチなどを推奨するなど)、それとやはり経過記録をしっかり記す習慣が必要です。