公的介護保険制度は、高齢社会の到来による増大する介護負担に対応するため、平成12(2000)年4月にスタートしました。

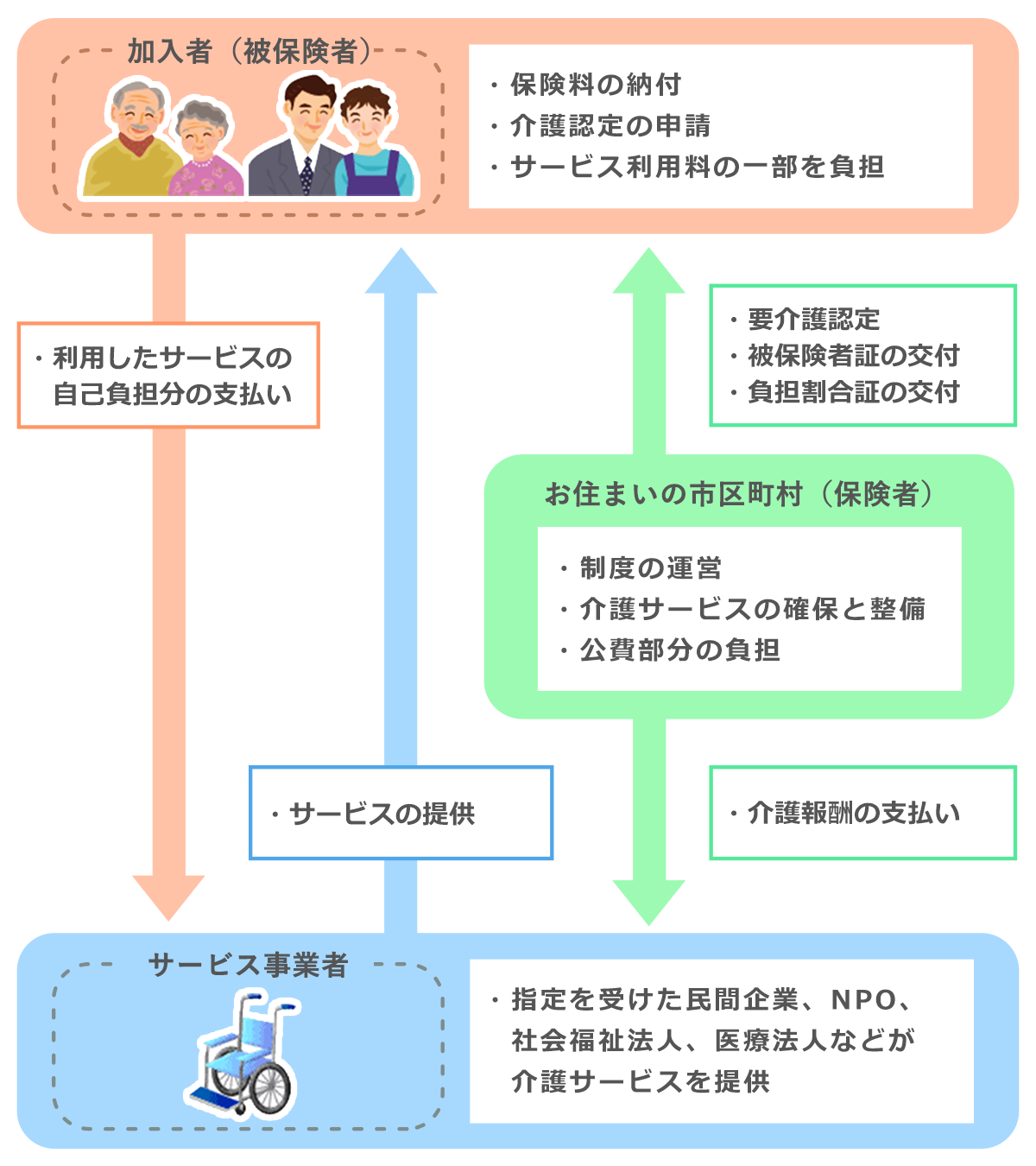

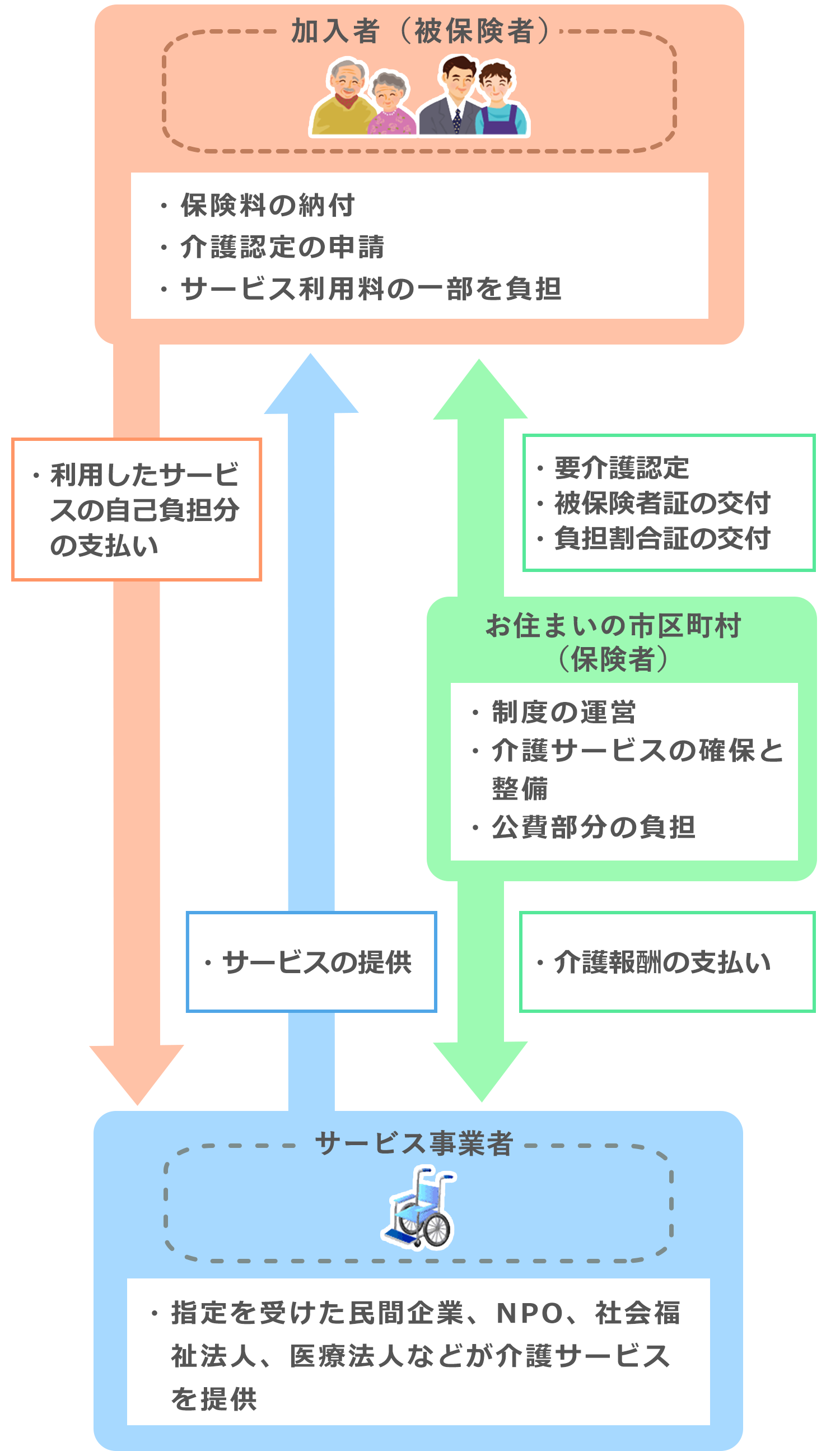

制度の運営主体(保険者)は市区町村で、40歳以上が保険料を納め、介護が必要になったときには、費用の一部を負担してサービスを利用できる「社会保険方式」をとっています。

給付はお金ではなくサービスの「現物給付」です。

MY介護の広場トップ > 一般のみなさま > 公的介護保険とサービス > 公的介護保険制度の概要

公的介護保険制度は、高齢社会の到来による増大する介護負担に対応するため、平成12(2000)年4月にスタートしました。

制度の運営主体(保険者)は市区町村で、40歳以上が保険料を納め、介護が必要になったときには、費用の一部を負担してサービスを利用できる「社会保険方式」をとっています。

給付はお金ではなくサービスの「現物給付」です。

制度は5年に1度をめどに見直しが行なわれ、介護報酬(各サービスの料金)は3年に1度見直しをされます。

加入は40歳以上の人で加入手続きは必要ありません。加入者(被保険者)は年齢によって2種類に分かれ、サービスの利用条件が異なります。

(加入者)

65歳以上の人。

(利用できる人)

原因を問わず、日常生活に介護が必要と認定された人。

(加入者)

40歳以上64歳以下で公的医療保険に加入している人。

(利用できる人)

老化が原因とされている特定疾病により介護が必要と認定された人。

Q.50代の男性です。交通事故でケガをしてひとりで外出できません。

公的介護保険は適用されますか?

A.第2号被保険者は、老化が原因とされる16の特定疾病がある人に限定されます。ケガによる要介護状態では公的介護保険は適用されません。

財源は40歳以上の人が納める保険料と、国や自治体からの公費です。保険料や納め方は年齢等によって違います。

| 65歳以上 (第1号被保険者) |

|

|

|---|---|---|

| 40歳以上64歳以下 (第2号被保険者) |

国民健康保険の加入者 | |

| 医療保険料 介護保険料 |

あわせて国民健康保険料として世帯主が納めます。 | 職場の医療保険の加入者 |

| 医療保険料 介護保険料 |

あわせて社会保険料として給与および賞与から徴収されます。 | |

・第2号被保険者の家族(40歳以上64歳以下の被扶養者)から直接保険料を徴収することはありません。

・第2号被保険者を扶養している人は、40歳未満でも介護保険料が課せられることがあります。

・第2号被保険者で任意継続被保険者と特例退職被保険者の人は、健康保険料に介護保険料を上乗せして納付します。

公的介護保険でサービスを受けるには、要介護(要支援)認定の申請が必要です。サービスを受けるまでの手続きの流れは以下のようになっています。

介護サービスを受けたい本人が申請ができないときは、家族または代理人が市区町村および地域包括支援センターなどの窓口に申請します。

※一定以上の所得がある第1号被保険者(65歳以上)は2割または3割負担となります。

2割または3割負担となる判定基準については、こちら(2割・3割負担判定チャート)

Q.訪問調査では、どんなことを調べるの?

A.「ひとりで起き上がれるか」「自分の意思を伝えることができるか」などの心身の状態や、普段の介護状況を、調査員が自宅を訪れて細かく調べます。

Q.かかりつけ医がいないのですが?

A.医学的な視点から介護の必要性を認めてもらうため主治医の意見書が必要です。かかりつけ医がいない人や、意見書作成を医師が断る場合は、市区町村窓口に相談してください。指定医を紹介します。

認定される要介護度は、サービスの必要性に応じて7段階に分かれます。

介護度によって1ヵ月に利用できる金額の上限(支給限度額)が設けられており、限度額の範囲内で介護サービスを組み合わせて、実際に介護を受けるための計画書を作成します。

要介護度は介護にどのくらいの時間を要するか(要介護認定等基準時間)で判断されます。

認定結果には有効期間がありますので、公的介護保険を適用してサービスを継続したいときには「更新認定」を受け、空白の期間を作らないようにすることが大切です。

なお、7段階のいずれにも属さない、つまり非該当(自立)と認定された場合は公的介護保険によるサービスは受けられませんが、自治体が実施する地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)のサービスを受けられる可能性がありますので、自治体もしくは地域包括支援センターにご相談ください。

▼表は左右にスクロールできます。

| 介護サービスの 種類 |

要介護度 | 状態のおおまかな目安 | 支給限度額 (※) |

|---|---|---|---|

| 予防給付 | 要支援1 | ほぼ自立した生活ができるが、介護予防のための支援や改善が必要。 | 50,320円 |

| 要支援2 | 日常生活に支援は必要だが、それによって介護予防ができている可能性が高い。 | 105,310円 | |

| 介護給付 | 要介護1 | 歩行などに不安定さがあり、日常生活に部分的な介護が必要。 | 167,650円 |

| 要介護2 | 歩行などが不安定で、排せつや入浴などの一部または全部に介護が必要。 | 197,050円 | |

| 要介護3 | 歩行、排せつ、入浴、衣服の着脱などに、多くの介護が必要。 | 270,480円 | |

| 要介護4 | 日常生活全般に動作能力が低下しており、介護なしで生活は困難。 | 309,380円 | |

| 要介護5 | 生活全般に介護が必要で、介護なしでは日常生活がほぼ不可能。 | 362,170円 | |

| - | 非該当 | 自立(要支援、要介護までに至らない状態) | - |

・支給限度額とは別に、福祉用具購入費(年間10万円まで)、住宅改修費(家屋1軒あたり20万円まで)が設けられています。

※支給限度額は地域およびサービスの種類によって違う場合があります。

認定後は、限度額の範囲内でどのようなサービスをどう組み合わせるかという計画書を作成しなければなりません。これをケアプラン(サービス利用計画)といいます。在宅の要介護者については居宅介護支援事業所のケアマネジャー(介護支援専門員)が作り、要支援者については地域包括支援センターもしくは居宅介護支援事業所が作ります。

ケアプランは本人や家族の意向、専門職の意見等も交えながらケアマネジャーが作成します。

ケアプランの作成費は無料で、自分で作成することもできます。

ケアプランの作成を頼んだ事業所と契約を結びましょう。契約の当事者は原則として本人です。

Q.認定結果に不満があるのですが?

A.要介護認定の結果に不満があるときは、都道府県の介護保険審査会へ審査請求(不服申し立て)を申し出ることができます。

Q.認定の有効期間内に心身の状態が変わってしまったのですが?

A.期間の途中に「区分変更」を申請することができます。新規申請時と同じ流れなので認定が下りるまでに時間を要しますが、状態にあわせてサービスを見直し、暫定的に介護を受けることができます。

Q.支給限度額を超えてしまった部分はサービスを利用できないのですか?

A.利用することはできますが、範囲を超えた分の費用は全額(10割)利用者負担となります。

各サービスの単価は、サービスの種類や利用時間等によって細かく決められており、さらにサービス内容や事業所の体制、居住地等によって費用の上乗せ(加算)があります。

費用の目安については「まるっと解説!公的介護保険サービスの種類と費用」を、費用についてのさまざまな質問にお答えする「解決!公的介護保険の費用の疑問Q&A」もあわせてご覧ください。

サービスの自己負担額は、所得に応じて原則として費用の1割~3割です。

一定以上の所得がある第1号被保険者(65歳以上)が2割または3割負担となる判定基準については、こちら(2割・3割負担判定チャート)をご覧ください。

なお、第2号被保険者(40~64歳)の自己負担は所得にかかわらず1割です。

利用者の状態にあわせてサービス内容を見直したときや、介護報酬(各サービスの料金)の改定により、費用が変わる場合があります。

公的介護保険のサービスはケアプランの内容に基づいて提供されます。利用者の状態にあわせて都度、サービスの種類や内容を再検討しプランの修正をします。

サービスの種類は、自宅を中心に訪問や通いなどを組み合わせる「居宅介護サービス」と、施設に入所する「施設サービス」があります。

また、住み慣れた地域の特性に応じて柔軟な体制でサービスを提供する「地域密着型サービス」があります。このサービスを利用できるのは基本的に、事業所のある市区町村の住民に限定されます。

サービスの種類によっては介護度等で対象者が限定される場合があります。

自治体が発行する介護保険のしおりには、各地域にあわせた情報が掲載されていますので、入手するとよいでしょう。

▼表は左右にスクロールできます。

| 名称 | 内容 | 要支援 | 要介護 |

|---|---|---|---|

| 訪問介護(ホームヘルプ) | ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの介助や、調理、洗濯などの利用者が自分でできない日常生活上の支援を行ないます。 | ※ | 〇 |

| 訪問入浴 | 自宅の浴槽で入浴できない人のために、浴槽を積んだ入浴車で自宅を訪問し、看護師、訪問介護員が入浴の介助を行ないます。 | 〇 | 〇 |

| 訪問看護 | 看護師や保健師が自宅を訪問し、医師の指示のもとに、療養上の世話や助言を行ないます。 | 〇 | 〇 |

| 訪問リハビリ | 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が自宅を訪問し、医師の指示のもとに、リハビリテーションを行ないます。 | 〇 | 〇 |

| 居宅療養管理指導 | 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが自宅を訪問し、療養上の管理や指導などを行ないます。 | 〇 | 〇 |

| デイサービス(通所介護) | 施設に日帰りで通い、食事、入浴などの日常生活の支援、機能向上のための訓練、健康チェックなどを受けます。バスによる送迎なども行なわれます。 | ※ | 〇 |

| デイケア (通所リハビリテーション) |

老人保健施設や医療機関に通い、理学療法士、作業療法士などからリハビリテーションを受けます。 | 〇 | 〇 |

| ショートステイ(福祉) | 特別養護老人ホームなどに短期入所するサービスです。入浴・排せつ・食事等の介護と生活上の機能訓練などが行なわれます。 | 〇 | 〇 |

| ショートステイ(医療) | 老人保健施設などに短期入所し、看護、医療的管理下で介護・機能訓練等を行なうサービスです。 | 〇 | 〇 |

| 福祉用具貸与 | 介護用のベッド・車いすなど、公的介護保険の適用対象となる福祉用具をレンタルするサービスです。 | 〇 | 〇 |

| 特定福祉用具販売 | 腰かけ便座や入浴補助用具など、公的介護保険の適用対象となる福祉用具を年間10万円を上限に、原則1~3割の自己負担で購入できるサービスです。 | 〇 | 〇 |

| 住宅改修 | 手すりの設置、段差解消など住宅の改修に対して一定限度内(1軒につき20万円まで、原則1~3割の自己負担)で改修費を支給するサービスです。 | 〇 | 〇 |

| 特定施設入居者生活介護 | 有料老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)などで、入浴・排せつ・食事等の介護や機能訓練を受けるサービスです。 | 〇 | 〇 |

※要支援1、2の人の訪問介護(ホームヘルプ)およびデイサービス(通所介護)については、自治体が行なう地域支援事業「介護予防・日常生活支援総合事業」として提供されます。

| 名称 | 内容 |

|---|---|

| 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)(※) | 常に介護が必要な状態で、在宅(自宅)での介護が困難な人を対象とした施設です。略称:特養 |

| 老人保健施設 (介護老人保健施設) |

退院の後などに、病状が安定しリハビリに重点をおいた介護が必要な人を対象とした施設です。略称:老健 |

| 介護医療院 | 急性期の治療が終わり、病状は安定しているものの、長期間にわたり療養が必要な人が対象の施設です。介護体制の整った医療施設(病院)で、医療、看護などを行ないます。 |

※入所条件は原則、要介護3以上の方です。要介護1・2の方については、特例的な入所が認められる場合があります。詳しくはお住まいの市区町村等にお問い合わせください。

▼表は左右にスクロールできます。

| 名称 | 内容 | 要支援 | 要介護 |

|---|---|---|---|

| 夜間対応型訪問介護 | 夜間において、ホームヘルパーの定期的な巡回訪問と通報に応じた随時対応を組み合わせた訪問介護サービスです。 | - | 〇 |

| 小規模多機能型居宅介護 | 介護が必要となった高齢者が、「通い」を中心に「訪問」「泊まり」の3つのサービス形態を一体的に、24時間サービスを受ける事ができるサービスです。 | 〇 | 〇 |

| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 日中・夜間を通じて、ホームヘルパーによる訪問介護と、看護師などによる訪問看護を、必要に応じて組み合わせ定期巡回と随時対応を行ないます。 | - | 〇 |

| 認知症対応型デイサービス | 日常生活に必要な入浴・排せつ・食事などの介護など身の回りのお世話や機能訓練を、施設などに通って受けるサービスで、認知症の方が対象となります。 | 〇 | 〇 |

| 認知症対応型共同生活介護 (グループホーム) |

認知症の高齢者が共同で生活しながら、食事・入浴・排せつなどの介護や支援を受けるサービスです。 | 〇 | 〇 |

| 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 定員29人以下の小規模な有料老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)などにおいて、食事・入浴・排せつなどの介護や支援、機能訓練等を受けられるサービスです。 | - | 〇 |

| 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(※) | 定員29人以下の小規模な特別養護老人ホームで、食事・入浴・排せつ等の介護、機能訓練、健康管理などを受けます。 | - | 〇 |

| 看護小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせることで、通所・訪問・短期間の宿泊で介護や医療・看護のケアを受けられるサービスです。 | - | 〇 |

※入所条件は原則、要介護3以上の方です。要介護1・2の方については、特例的な入所が認められる場合があります。詳しくはお住まいの市区町村等にお問い合わせください。

監修:長谷川 佳和(介護支援専門員)

一般社団法人

埼玉県介護支援専門員協会 代表理事

※公的介護保険制度等に関する記載は2024年4月現在の制度に基づくものです。

MY介護の広場トップ > 一般のみなさま > 公的介護保険とサービス > 公的介護保険制度の概要