介護の現状や公的介護保険制度の概要、自己負担額(※)など、介護の準備についてわかりやすく紹介します。

※一定以上の所得がある第1号被保険者(65歳以上)は2割または3割負担となります。

2割または3割負担となる判定基準については、こちら(2割・3割負担判定チャート)

ずいぶん、勉強熱心ねぇ。

あぁ、実は同僚の奥さんが脳梗塞で寝たきりになって介護が大変なんだって。

これは他人事じゃないなって思ってさ。

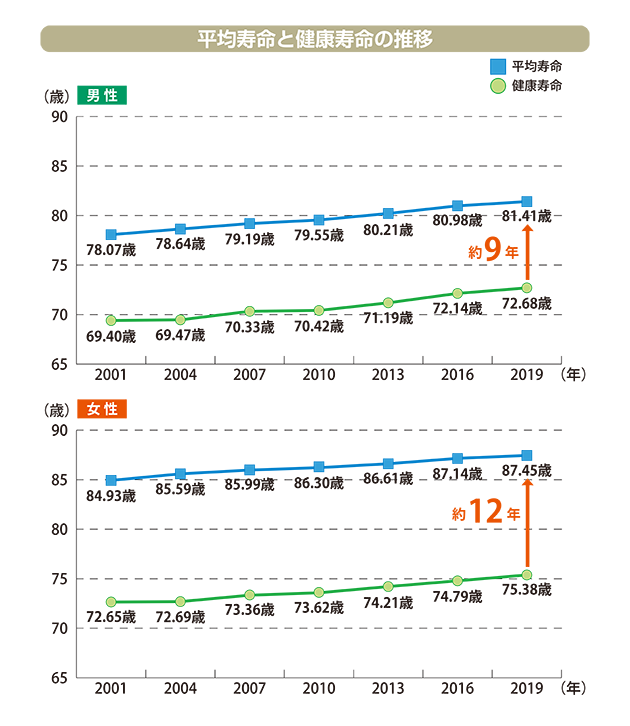

日本人の平均寿命は確実に延びていますが、日常生活に制限のある不健康な期間を意味する平均寿命と健康寿命との差は男性で約9年、女性で約12年になっています。

※健康寿命とは、健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間。

資料:「令和4年版高齢社会白書(概要版)」をもとにMY介護の広場が作成

また、2020年現在日本人の約3.5人に1人が65歳以上の高齢者となっています。

資料:2000年~2020年総務省統計局「令和2年国勢調査」および

2030年~2040年国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(令和5年推計)」をもとにMY介護の広場が作成

なんだか、先行きに不安を感じるわねぇ。

これを見てごらん。

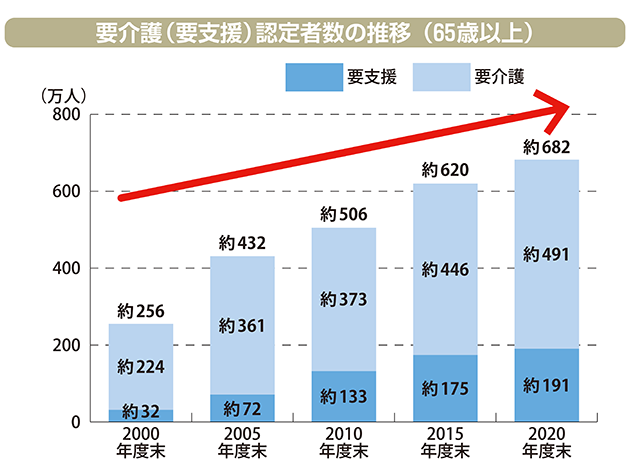

資料:厚生労働省「令和2年度 介護保険事業状況報告(年報)の概要」をもとにMY介護の広場が作成

介護が必要な方ってこんなにもいるの?ここ10年で35%近く増えているじゃない。隣のおじいちゃんも介護を受けているみたいよ。身近にいると不安になるわねえ。

さっき同僚の奥さんの話をしたけど、我々50代後半くらいの年代だってわからないぞ。

実は身近な病気でも介護が必要になるんだって。

原因で最も多いのは認知症で、次に多いのは脳血管疾患。

出典:厚生労働省「2022年 国民生活基礎調査の概況」

脳血管疾患って確か高血圧が1番の原因なんでしょう。

あなた、この間の健康診断で引っかかってたじゃない。

そうなんだよ。だから余計心配なんだ。

ある日突然、介護が始まるってこともあるのねぇ。

でも、万一のときは公的介護保険制度があるから大丈夫でしょう?

そうだね。

公的介護保険が使える状態なら、現物給付での介護サービスが受けられるからね。(詳しくは「公的介護保険制度の概要」にて)

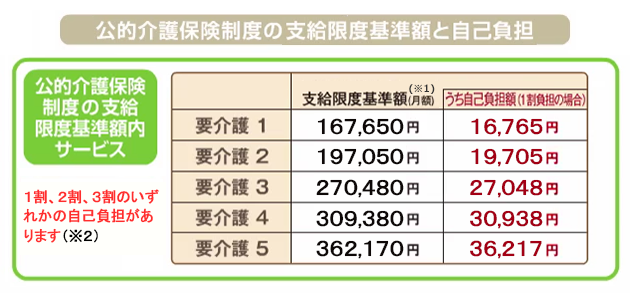

ただし、気をつけなきゃいけないのは費用の一部は自己負担として毎月自分で支払わないといけないこと。

※1支給限度基準額は、地域およびサービスの種類によって、上記より高くなる場合があります。

※2世帯の所得の状況によって、世帯の自己負担額合計に上限(「高額介護サービス費」)が適用される場合があります。詳細な金額については「高額介護サービス費支給制度」でご確認ください。

え!?お金がもらえるんじゃなくて逆に支払うの?

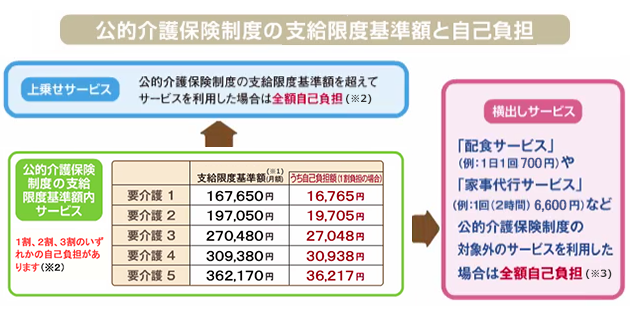

そうなんだよ。しかも、公的介護保険で受けられるサービスには上限があるんだ。

へぇそうなの。

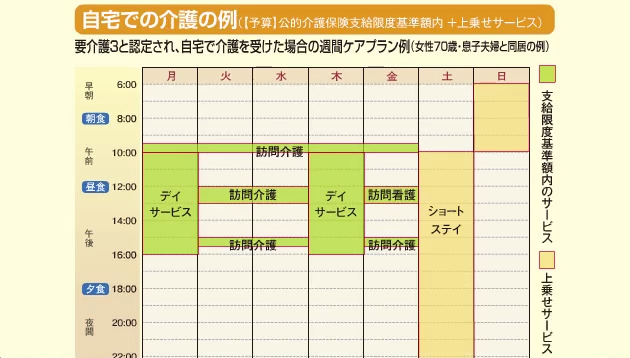

上限を超える上乗せサービスや横出しサービスは、全額自己負担になるんだよ。(※2)

※3自治体によっては費用を助成、または独自に公的介護保険の対象にしている場合もあります。

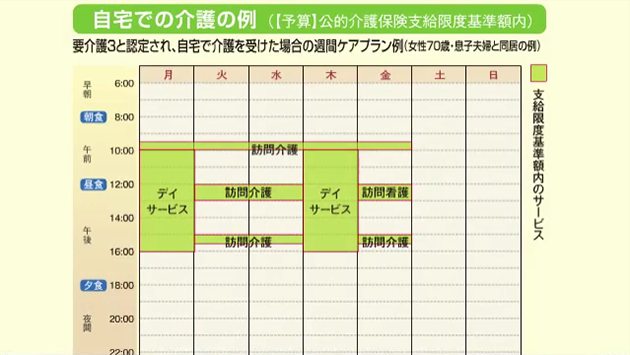

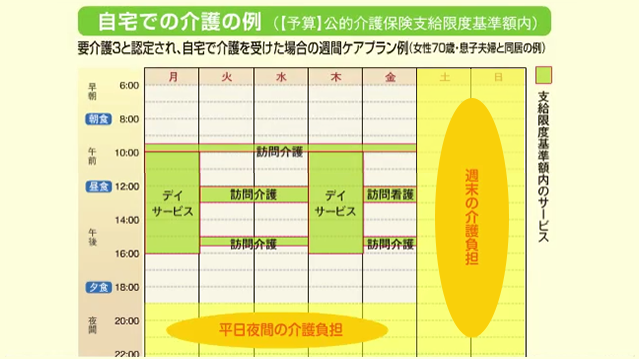

例えば、これは要介護3で公的介護保険制度のサービスを受けた場合の例。(ほかの例については「介護にかかわる費用 要介護度別ケアプランの事例集」にて)

いろんなサービスがあるけど、白い部分が多いのね。

白い部分は必要に応じて、家族が介護をすることになるね。

つまり、私がやるってことね。

うーんまぁ…。

公的介護保険制度だけでは1日24時間週7日間充分に介護サービスを受けられるってわけにはいかなくて、平日の夜や週末はたいてい家族がみるしかないんだよ。

それをなんとかしようと思ったら、さらに別にお金を払わないといけないのね。

例えば、このケースでは毎月あと5万円お金をかけることができたら、週1回ショートステイを利用して家族の負担を軽くできる。

ある程度お金を準備しておけば、こういうこともできるんだ。

たとえ、週1回でも休めるのは大きいわねぇ。

介護は先が見えないから毎日の家族の負担を少しでも軽くする必要があるよね。

でも、もし私が介護になったら子どもにも迷惑をかけたくないから、施設でいいわ。

施設は施設でお金がかかるんだぞ。有料老人ホームは、一般的に入居時に一時金を支払うほかに、毎月15万円~25万円くらいはかかるんだ。

※介護状態などにより自己負担額には個人差があります。費用については参考価格であり、実際の費用とは異なる場合があります。

介護ってお金のことや、家族の負担とか本当に大変なのね。

そう。だから準備が欠かせないんだよ。

そろそろ、介護に対する備えを考えた方がいいわね。

一般社団法人 埼玉県介護支援専門員協会 代表理事

※公的介護保険制度等に関する記載は、2024年4月現在の制度に基づくものです。

POINT

介護は身近な問題

早めの準備が必要

自分にあった情報・サービスを

探してみよう

いくらあったらどんな介護サービスが受けられる?要介護度と予算でサービスを組み立ててみました。

こんな時どうする!?

在宅介護「費用の悩み」を解く!(全11ケース)

介護にかかわる費用

コンテンツ一覧

軽減したいものです

シミュレーションしてみましょう!