5.誤嚥を予防するための食事介助

飲み込みをスムーズにするために

食事前の準備運動

食事介助が必要な人も、自分で食べられる人も、同じように口周りの筋肉を鍛えることは、飲み込みをスムーズにし、さらには全身の健康につながります。

食事の前にご家族に応援していただき、準備運動をしましょう。

ここでは口の動きが良くなることが期待される二つの予防方法をご紹介します。

さあ!家族とご一緒に!

口の筋肉を鍛えるパタカラ体操

「パパパパパ」「タタタタタ」「カカカカカ」「ラララララ」とそれぞれ5回発音する。

「パタカラ、パタカラ、パタカラ、パタカラ、パタカラ」と続けて5回発音する。

唾液の出がよくなる唾液腺マッサージ

耳下腺のマッサージ

左右の耳の下前あたりに手を当て、指先でくるくると円を描くようにマッサージする。

舌下腺のマッサージ

下顎の下にある舌下腺に親指をあてて優しくマッサージする。

顎下腺のマッサージ

下顎の左右にある顎下腺も優しくマッサージする。

食事介助が必要な高齢者が

安全に楽しく食事するために

気を付けるポイント

ポイント1

食事前の確認

うとうとしている状態で食事介助をすると誤嚥のリスクが高くなりますので、声かけをして、食事時間であることを知らせましょう。

食事を中断するのをふせぐためトイレに行くかどうか確認します。体調や口の状態、入れ歯の装着を確認します。

ポイント2

介助する人の位置

立ったまま食事介助すると、食べる人の顎があがってしまい誤嚥のリスクが高まります。

食事をみてもらうためにも座って介助します。

ポイント3

食べ物をしっかり認知してもらう

これによって、食事に集中し意識の切り替えをうながします。

ポイント4

ひと口の分量の調節

加齢によって、ひと口で飲み込める量は少なくなります。たくさん載せられない小さめのティースプーンなどを使います。

ポイント5

口に入れるタイミングと確認

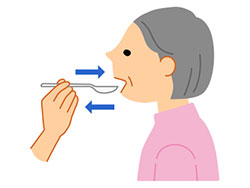

口の動きや、のどの動きを見ながらタイミングを計って口に入れます。

さらに飲み込んだのを確認してから次のひと口を入れます。

ポイント6

スプーンの差し入れ方

スプーンはできるだけまっすぐ出し入れします。食べ物をみてもらいながら、正面から口に運びます。

スプーンを上向きに引き抜こうとすると、つられて顎が上がってしまうことがありますので注意しましょう。