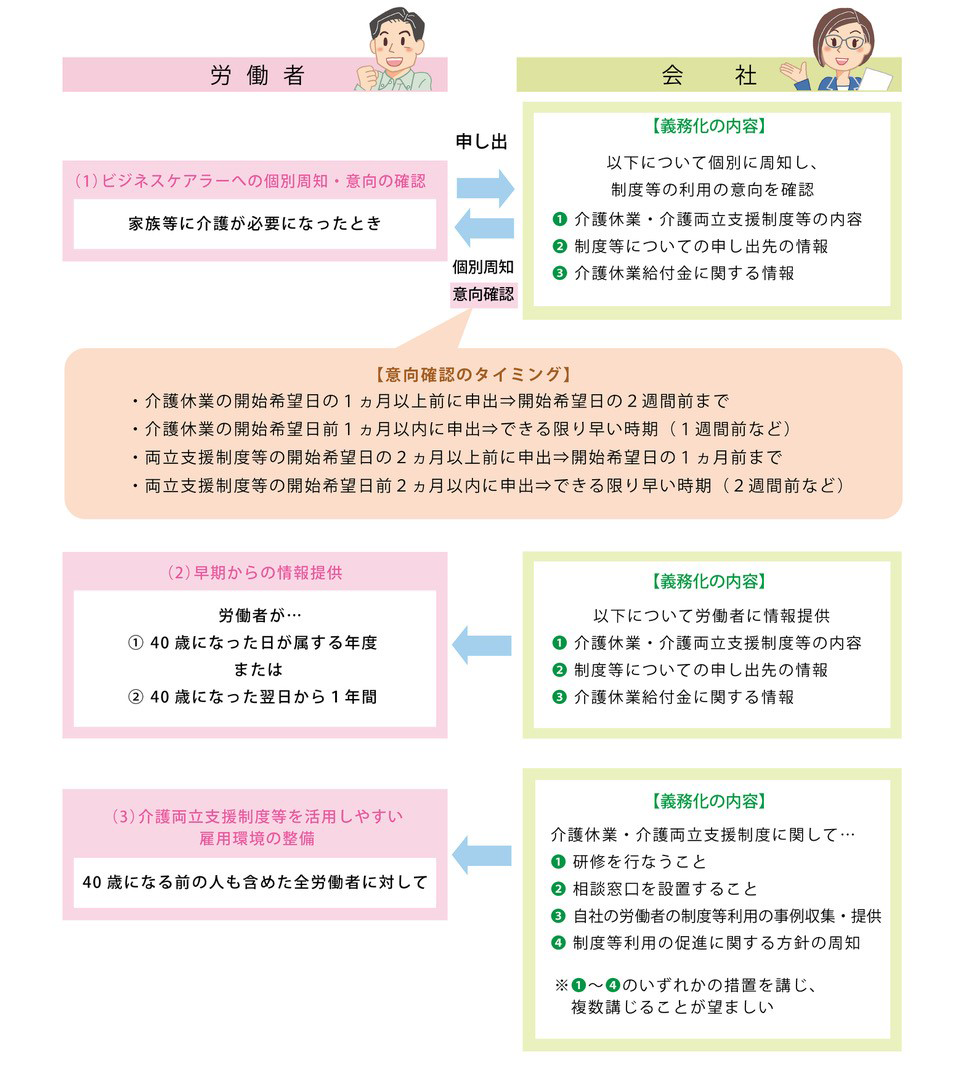

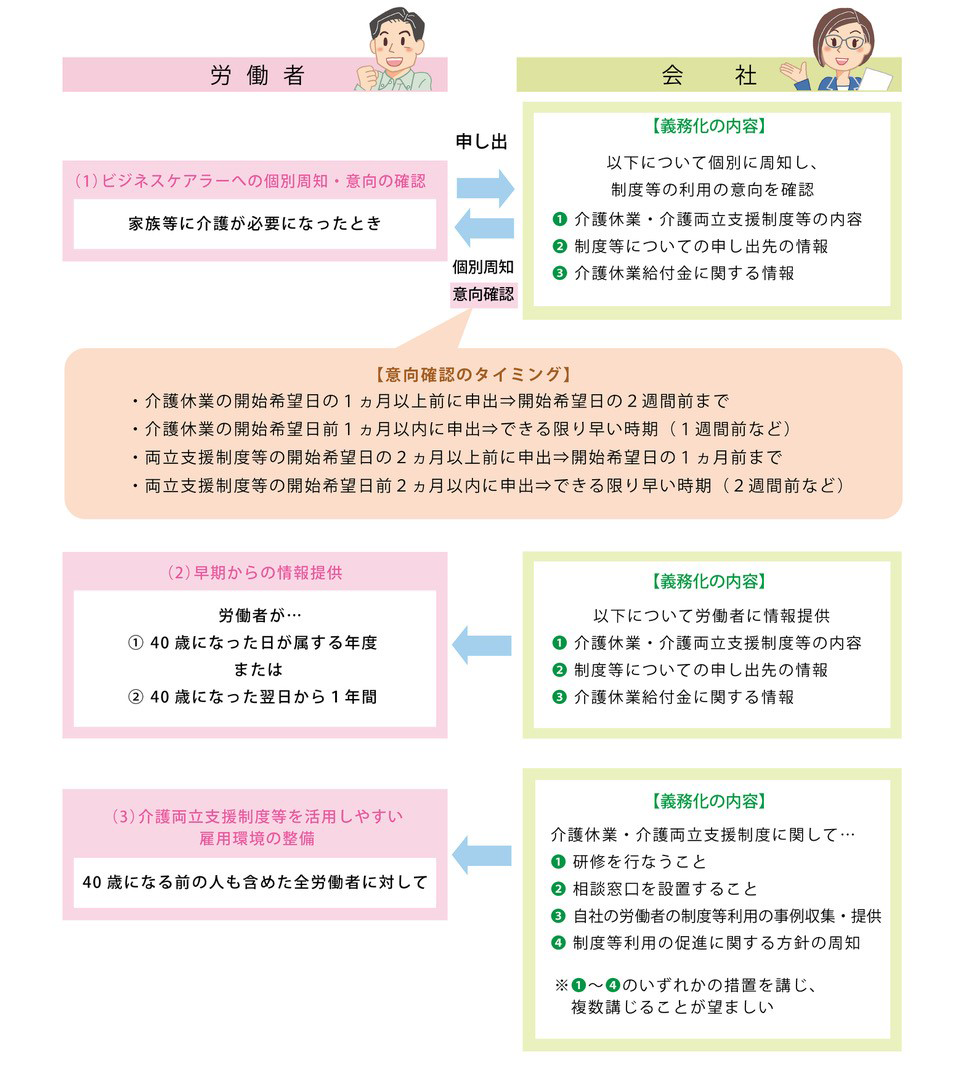

1.介護離職を防止するために会社側に義務づけられたこと

(1)ビジネスケアラーへの

個別周知・意向の確認

労働者が「家族の介護をする」旨を、会社側に申し出たとします。その際に会社側には、当人に対して介護休業制度等についての周知を個別に行なうことが義務づけられました。日々雇用者を除き、有期雇用の労働者も対象となります。

必ず周知されるべき内容は以下の3つです。

- ❶介護休業制度(例.要介護者1人につき通算93日まで介護休業が取得できること)や、介護両立支援制度(例.介護休暇や残業の免除、深夜業の制限)などについて

- ❷❶を利用する際の申し出先(例.人事部など)について

- ❸介護休業取得時の給付金(原則として賃金の67%)について

そのうえで、❶~❸を利用するか否かが、当人に確認されます。その際、会社側が制度の利用を控えさせるような言動を行なうことは禁じられています。もちろん、制度を利用することで、解雇やその他不利益な処遇を行なうことも禁止されています。

ちなみに、周知や確認については、面談(オンライン含む)もしくは書面交付で行なわれます。労働者側が希望すれば、FAXや電子メール等で受けることも可能です。

(2)早期からの情報提供

(1)の相談時の対応が会社に義務づけられたとはいえ、当人が介護休業制度などを知らなければ、会社側への相談に至らないケースも生じかねません。

そこで今改正では、労働者が「家族の介護」に直面する前の段階で、会社側に対し介護休業制度などに関する情報提供を行なうことも義務づけました。

情報提供のタイミングは以下のいずれかです。

- ①労働者が40歳に達する日に属する年度

- ②労働者が40歳に達する日の翌日から1年間

情報提供の内容は、(1)にあげた❶~❸です。情報提供の方法も(1)と同じで、面談(オンライン含む)のほか、書面交付、FAX、電子メール等のいずれかとなります(FAX、電子メールについては、(1)のような労働者側の希望の有無は問われません)。

なお、この場合の情報提供については、例えば「介護休業はなぜ通算93日なのか」といった具合に、各制度の趣旨や目的もあわせて行なうことが望ましいとされています。また、労働者としては、仕事と介護を両立させるうえで介護保険によるサービスは不可欠です。この介護保険制度についての情報提供が同時になされることも推奨されています。

(3)介護両立支援制度等を

活用しやすい雇用環境の整備

介護休業や介護と仕事の両立支援制度等を活用しようと思っても、労働者自身が重要な業務を担っていたりすると、会社側に対してなかなか制度活用の申し出をしにくいこともあるでしょう。介護離職を防ぐには、このハードルを下げることも必要です。

そこで今改正では、労働者側からの制度活用の申し出が円滑に行なわれるよう、会社側に対して以下のいずれかの措置を取ることも義務づけられました。

具体的には、介護休業・介護両立支援制度等に関して、

- ❶労働者への研修を行なうこと

- ❷相談窓口を設置するなど相談体制を整えること

- ❸自社の労働者がどのように制度等の利用を行なっているかについて事例を収集し提供すること

- ❹制度の利用促進に向けた自社としての方針を周知すること

となっています。

なお、❶~❹の「いずれか」と述べましたが、国としては「複数の措置を講じること」が望ましいとしています。

図1 介護離職を防止するために

会社側に義務づけられたこと