3.介護休業の対象となる判断基準の見直し

労働者が介護休業等の対象となるのは、介護を要する家族等が「負傷、疾病、身体上・精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態」の場合です。このうちの「常時介護を必要とする状態」については、厚労省から判断基準が示されています。

ただし、今までの判断基準は主に高齢の要介護者を想定したもので、例えば子どもなど若い世代で障害があるケース等では、判断が難しくなることがありました。

そこで、2025年1月に新たな判断基準が示されました。図3の赤文字が改定部分です。

ただし、この基準に厳密に従おうとすると、労働者の介護休業等の取得が制限されてしまう恐れもあります。そこで、国としては、介護をしている労働者の個々の事情にあわせて、会社側に柔軟な運用を求めています。

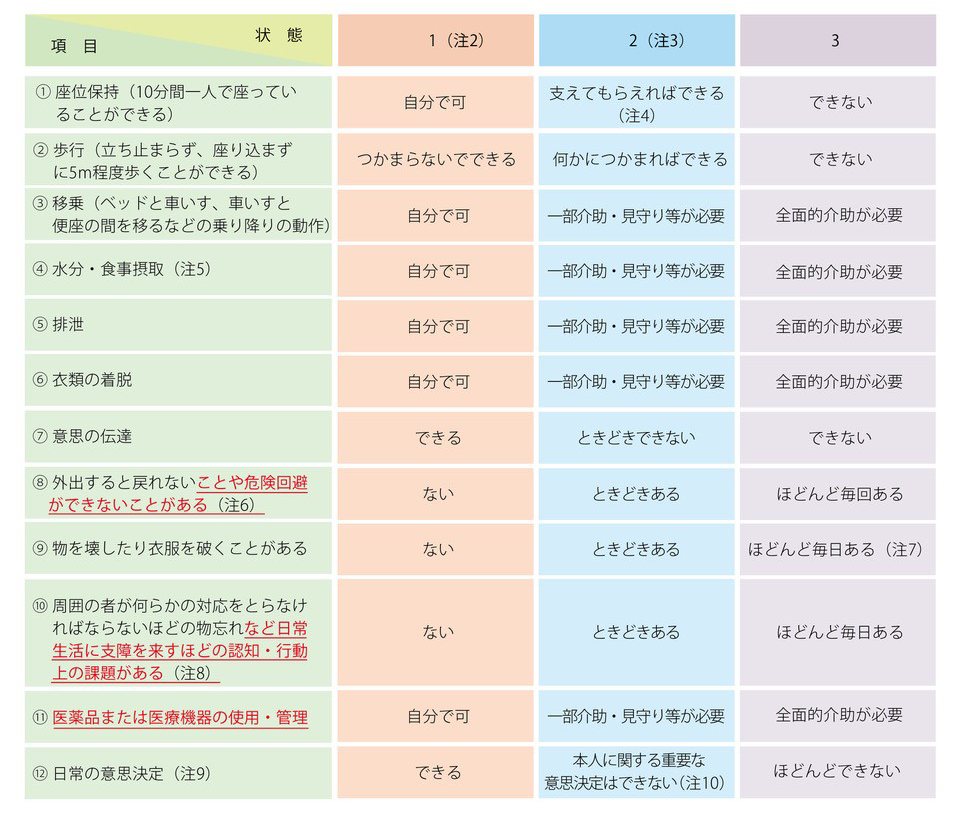

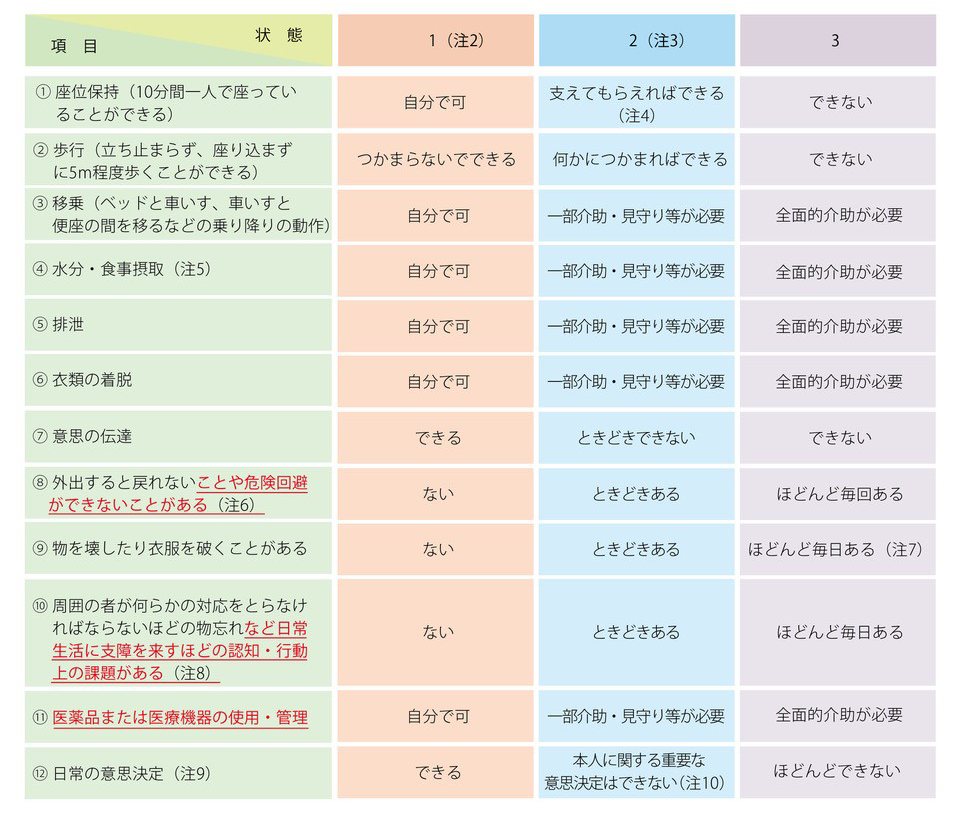

常時介護を必要とする状態

に関する判断基準

※赤文字が改定部分

介護休業は、対象家族(注1)であって2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にあるもの(障害児・者や医療的ケア児・者を介護・支援する場合を含む。ただし、乳幼児の通常の成育過程において日常生活上必要な便宜を供与する必要がある場合は含まない。)を介護するための休業で、常時介護を必要とする状態については、以下の表を参照しつつ、判断することとなります。

ただし、この基準に厳密に従うことにとらわれて労働者の介護休業の取得が制限されてしまわないように、介護をしている労動者の個々の事情にあわせて、なるべく労働者が仕事と介護を両立できるよう、事業主は柔軟に運用することが望まれます。

「常時介護を必要とする状態」とは、以下の(1)または(2)のいずれかに該当する場合であること。

- (1)項目①~⑫のうち、状態2が2つ以上または状態3が1つ以上該当し、かつ、その状態が継続すると認められること。

- (2)介護保険制度の要介護状態区分において要介護2以上であること。

図3 介護休業の対象となる

判断基準の見直し

(注1)「対象家族」とは、配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母をいうものであり、同居の有無は問わない。

(注2)各項目の1の状態中、「自分で可」には、福祉用具を使ったり、自分の手で支えて自分でできる場合も含む。

(注3)各項目の2の状態中、「見守り等」とは、常時の付き添いの必要がある「見守り」や、認知症高齢者、障害児・者の場合に必要な行為の「確認」、「指示」、「声かけ」等のことである。

(注4)「①座位保持」の「支えてもらえればできる」には背もたれがあれば一人で座っていることができる場合も含む。

(注5)「④水分・食事摂取」の「見守り等」には動作を見守ることや、摂取する量の過小・過多の判断を支援する声かけを含む。

(注6)「危険回避ができない」とは、発達障害を含む精神障害、知的障害などにより危険の認識に欠けることがある障害児・者が、自発的に危険を回避することができず、見守り等を要する状態をいう。

(注7)⑨3の状態(「物を壊したり衣類を破くことがほとんど毎日ある」)には「自分や他人を傷つけることがときどきある」状態を含む。

(注8)「認知・行動上の課題」とは、例えば、急な予定の変更や環境の変化が極端に苦手な障害児・者が、周囲のサポートがなければ日常生活に支障を来す状況(混乱・パニック等や激しいこだわりを持つ場合等)をいう。

(注9)「⑫日常の意思決定」とは、毎日の暮らしにおける活動に関して意思決定ができる能力をいう。

(注10)慣れ親しんだ日常生活に関する事項(見たいテレビ番組やその日の献立等)に関する意思決定はできるが、本人に関する重要な決定への合意等(ケアプランの作成への参加、治療方針への合意等)には、支援等を必要とすることをいう。

出典:常時介護を必要とする状態に関する判断基準(令和7年4月1日適用)厚生労働省