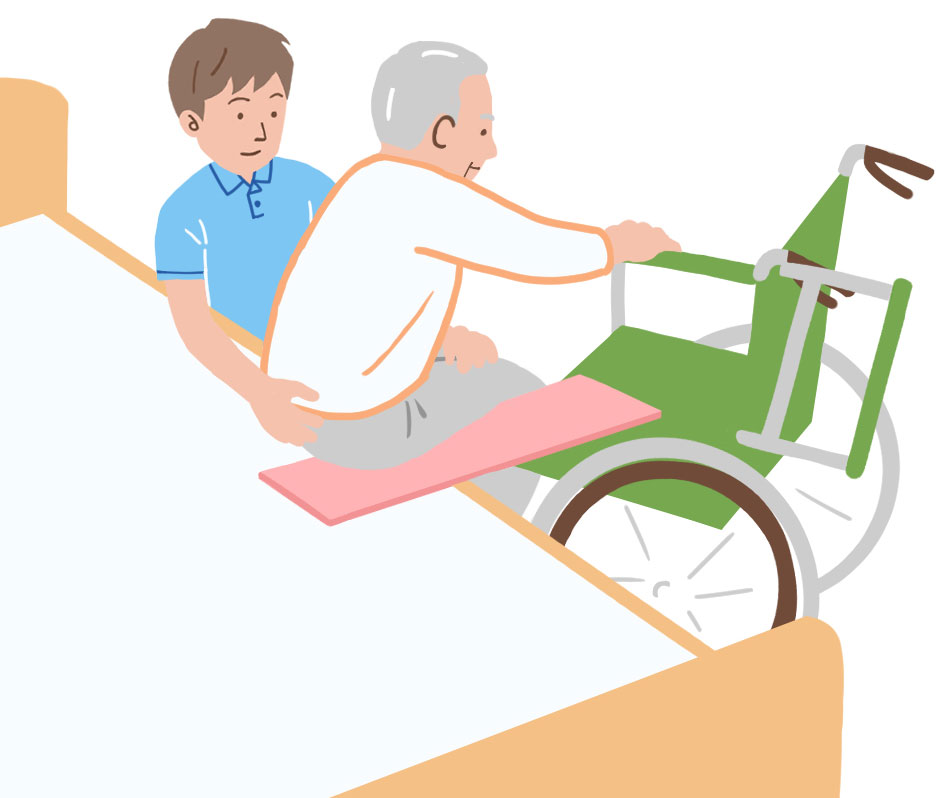

【中度~重度】車いすへの移乗介助

介護用ベッドの機能とポイント

(高さ調整機能)

- 要介護者の立ち上がる力が衰えている場合は高さ調整機能を活用し、立ち上がらずにお尻をベッドから車いすへスライドすることで、介護者の負担が少なく安全に移乗できます。

- ベッドと車いすの間をスライドして移乗しやすいよう、車いすの肘かけ(アームレスト)を跳ね上げ、足置き(フットレスト)を外します(図①参照)(※1)。

- ベッドに対して車いすを斜め15~20度に近づけます(※2)。ベッドの高さを車いすの座面と同じ高さになるように調整します(図②参照)。

※1 「肘かけ(アームレスト)が外れる」「足置き(フットレスト)が外側に折れ曲がる」タイプの車いすもあります。

※2 ベッドから立ち上がって車いすに座る方法(立位移乗)ではなく、ベッドに座った姿勢のままで車いすに移る方法(座位移乗)について説明しています。

介助の手順

- 要介護者がベッドの端に腰かけて座り、足底が床について安定していることを確認します。

- 車いすをベッドに対して斜め15~20度に置き、ブレーキをかけます。

片麻痺がある場合は、麻痺がない側(健側)に車いすを置くことで、本人の力を活用し移乗することができます。 - ベッドの高さを車いすと同じ高さに調整します。

- お尻を車いす方向にずらしながら、車いすに移乗します。

あるいは、前かがみになって少しお尻を浮かせながら、車いす方向へ座り直します。

介護者は声かけをしながら身体を支え、要介護者の動きを誘導します。

ベッドと車いすの間にスライディングボード(板状の福祉用具)をわたし、その上をすべるように移動する方法もあります。

ほかの「介護用ベッドを

上手に使って楽楽介護」を見る

実践したいケアコンテンツ一覧

口腔ケア・フットケア・ニオイケアなどの介護をするうえで必要なケアのまとめ