2.信託銀行の認知症サポートサービス

-

-

①信託銀行の認知症サポートサービスとは

-

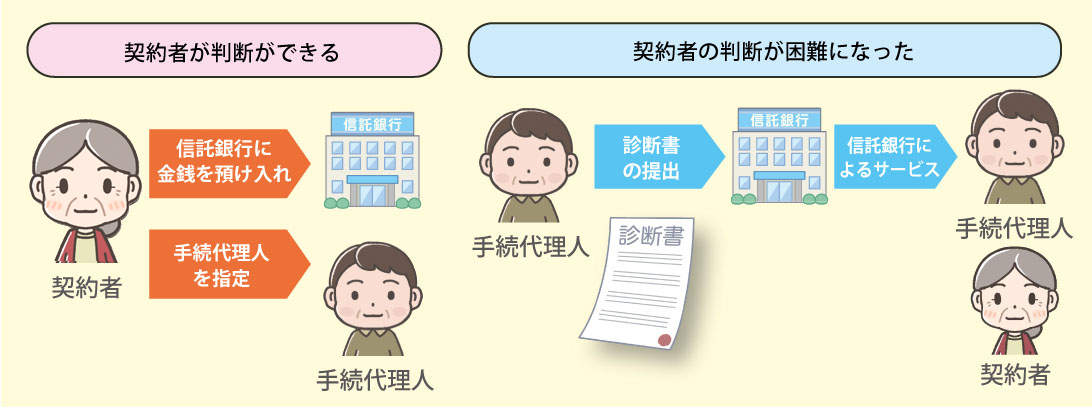

認知症の発症に備えて、信託銀行に預け入れた金銭の手続きを代理で行なう手続代理人を指定できるサービスです。

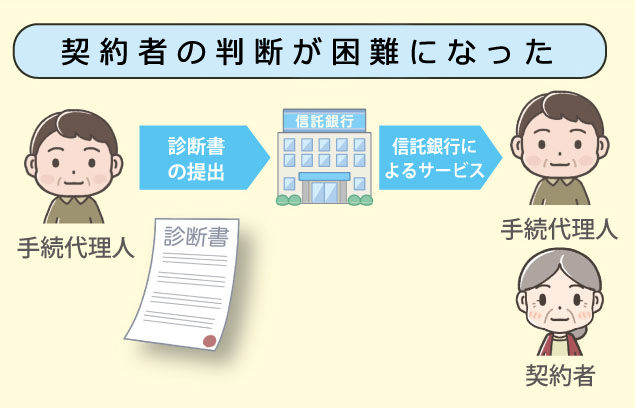

契約者本人が認知症と診断され、手続代理人から診断書が提出された場合、信託銀行による支払いサービスや振替サービス等を利用することができます。※信託銀行によって、認知症サポートサービスの位置づけが異なります。

-

-

-

②手続代理人に誰がなれる

-

3親等以内の親族等から1名(弁護士・司法書士も指定可能)が、手続代理人になれます。

※信託銀行によって代理人の範囲が異なります。4親等内の親族、弁護士、司法書士、税理士等の中から2名まで指定可能としている信託銀行もあります。

-

-

-

③サービス内容例

-

・支払チェックサービス

信託銀行が請求書や領収書をチェックし、医療機関、介護施設等、または本人か手続代理人の口座に支払うサービス。・自動振替サービス

信託財産を本人の公共料金の支払いや日用品の購入資金等に使えるよう、信託財産から定期的に払い出し、定額を受け取ることができるサービス。※信託銀行によってサービス内容が異なります。

-

信託銀行の認知症サポートサービス(例)

FPのアドバイス

Q.親が認知症になったときに備えて医療費や介護費を準備しておきたい。

Q.将来、認知症になったとき、日々の買い物代や介護費を息子に立て替えさせるのは忍びない。

A.そんな場合に備えて、親の判断能力のあるうちに手続代理人を指定しておけば、親が認知症になった後も、親の信託財産から医療費や介護費を支払うサービスや、親や代理人の口座に定額で生活費等を振り込むサービスを受けることができます。

●メリット

本人は、認知症になっても信託銀行にお金を管理してもらえる安心感があります。また、家族にとってもお金の管理の負担が軽減される点がメリットです。各信託銀行が安心で便利なサービスを提供しています。

<安心なサービス>

●A信託銀行

元気なうちは、日々の生活費を本人に定期的に振り込む。また、本人が亡くなり相続発生後、遺産分割協議前に、あらかじめ指定した相続人等に資金をスムーズに支払ってくれる。

●B信託銀行

払出請求内容等を手続代理人以外の家族もスマートフォンで見守るサービスがついている。親のお金の管理を兄弟に任せていても、様子が分かって安心できる。

<便利なサービス>

●B信託銀行

領収書をスマートフォンで撮影して、アプリ上で請求するだけで手続きが完了するため、来店や郵送の必要がない。

●注意点①

サービスを利用するためには、一定額以上の信託金額が必要です。各信託銀行で、最低信託金額を定めています。

[最低信託金額の例]

500万円以上 A信託銀行・C信託銀行

200万円以上 B信託銀行

●注意点②

信託報酬

(「信託設定時の手数料」と「月額管理手数料」)がかかります。

信託設定時の手数料

信託元本額に応じた信託報酬を支払います。

信託銀行によって信託報酬率は異なりますが、1%~1.65%が中心です。

例)

信託報酬率1.65%で、1,000万円を預け入れ → 信託設定時の手数料:165,000円

例)

信託報酬率1.65%で、1,000万円を預け入れ

↓

信託設定時の手数料:165,000円

月額管理手数料

月額500円~5,000円(信託銀行によって異なります)

●注意点③

信託銀行によってサービスの提供期間が異なりますのでご注意ください。

●A信託銀行

本人が健康な期間から認知症や健康に不安がある期間まで、一生涯に渡ってサービスを提供している。

●C信託銀行

本人が認知症になった後にサービスを提供している。

※C信託銀行では、本人が認知症と診断されなければサービスを受けることはできません。

サービスを受けずに亡くなった場合でも、信託設定時に支払った信託報酬の返金はありません。

執筆者:津坂 直子/つさか なおこ

ファイナンシャルプランナー・

特定社会保険労務士・年金アドバイザー