1.ハラスメントの実態と発生要因(3/3)

ポイント3

利用者等によるハラスメントの

発生要因

こうした利用者・家族によるハラスメントは、なぜ発生するのでしょうか。

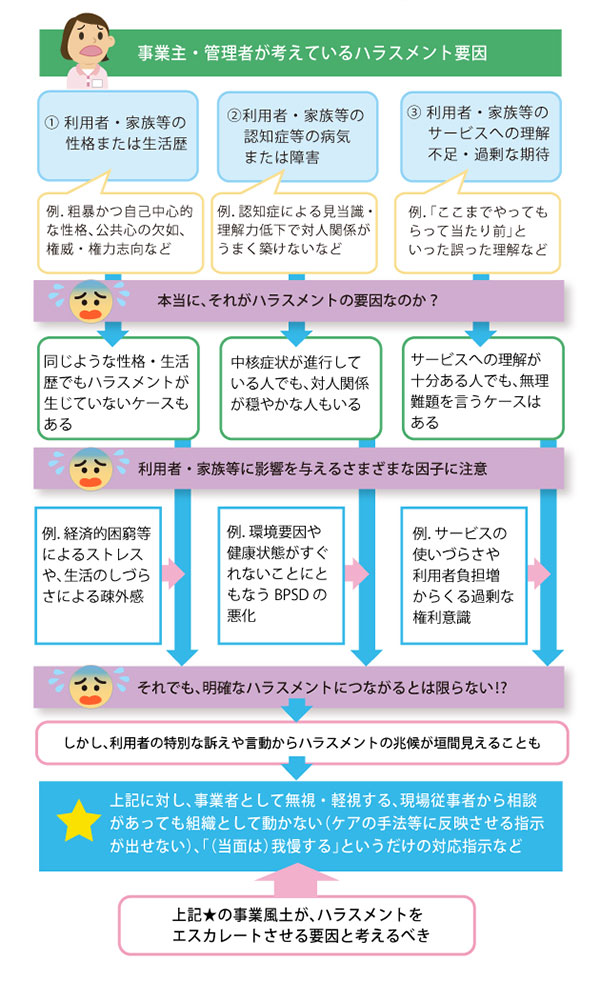

先の厚労省のマニュアル内では、事業所の管理者に「発生要因」を尋ねた調査があります。その上位に上がる回答を整理すると以下の3点になります。

- ①利用者・家族等の性格、または生活歴

- ②利用者・家族等の認知症等の病気、または障害

- ③利用者・家族等のサービスへの理解不足・過剰な期待

発生要因を把握することは、ハラスメントの発生・再発の防止には欠かせないことです。②をきちんと理解し、認知症の人のBPSDを緩和することで、相手の攻撃性を和らげることができるというケースもあるでしょう。

しかし、①②のような要因があるとして、どこまでハラスメントに直結するのかを予測することは困難です。③であれば、サービスの範囲やルールについての周知徹底が必要という考え方が浮かびますが、やはり、それだけでハラスメントが根絶できるとは限りません。

ハラスメントの多くは、最初は小さな兆候から始まり、それを放置することで本格的なハラスメントへとエスカレートしていく流れをとる傾向があります。となれば、利用者・家族の性格や疾患、意識がどうであれ、その兆候の時点から管理者等が把握することこそ、しかるべき手を打つ入口となるはずです。

つまり、従事者側がどんな小さなことでも管理者に相談できるという風土があること。そのうえで、相談を受けた管理者側が「その程度のこと」とスルーしたり、「従事者側に問題があるのでは」という先入観を持たないようにすることが必要です。

逆に言えば、その風土が組織内に培われていないこと自体が、利用者・家族等のハラスメントを生じさせる大きな要因であるととらえるべきでしょう。

以上の点を頭に入れたうえで、次回は、利用者・家族等によるハラスメントを防ぐために、まず組織としてどこから着手していけばいいかという出発点を探ります。

利用者・家族等によるハラスメントは

なぜ発生するのか?