5.再発防止策の従事者へのフィードバック(1/3)

ポイント1

マニュアルの周知・徹底のための

研修を

前回は、

- ●ハラスメントの対処事例を分析して「ハラスメントの兆候」を明らかにする

- ●「兆候」が見られた場合の相談・報告等をマニュアル化する

という流れを示しました。

今回は、このマニュアルを現場の従事者へ周知・徹底させるうえでのポイントを解説します。

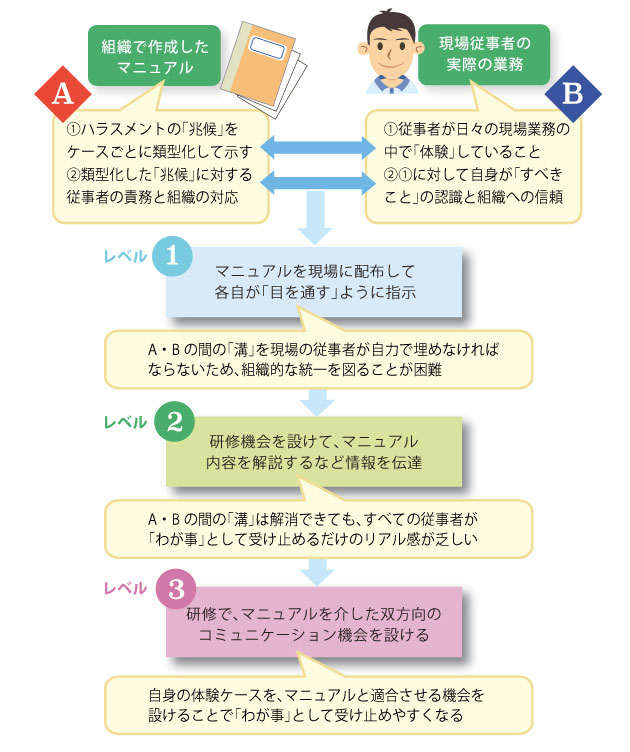

介護現場には、事故や感染症の防止・対応、加算取得等に向けた実務など、さまざまなマニュアルがあります。問題は、「マニュアルを整備したから見ておくように」というだけでは、日々の慌ただしさのなかで浸透を図るのが難しいという点です。

特に、今回のハラスメントケースのように「兆候」時点での報告・相談が重要となる場合、「深刻な状況に至っていない」ゆえに、主体的に目を通すという習慣が築きにくいという難点があります。

そこで必要になるのは、マニュアルを整備・改編した時点で、その周知・徹底を目的とした研修機会を持つことです。ただし、従事者を集めて「マニュアル内容を解説する」というのでは、ただの情報伝達にとどまります。これでは周知・徹底の効果は薄いでしょう。

本来「研修」というのは、一定の知識や情報について、各自が日々の「実務のなかに落とし込み、スキルを鍛える」ことが目的です。今回のマニュアルで言うならば、従事者一人ひとりに実務経験の振り返りをうながし、「どんなケースでマニュアルが適用されるのか」を考えさせることが必要です。そのうえで、各自の思考を承認していかなければなりません。

つまり、「情報伝達」という一方通行ではなく双方向のコミュニケーションを経ることで、落とし込みを図ることが必要なわけです。

作成した「マニュアル」を、

「現場のリアル」にどう落とし込むか?

再発防止策の従事者へのフィードバック