6.地域との協働と2021年度の基準改定(1/3)

ポイント1

利用者への啓発をどのように

行なうか

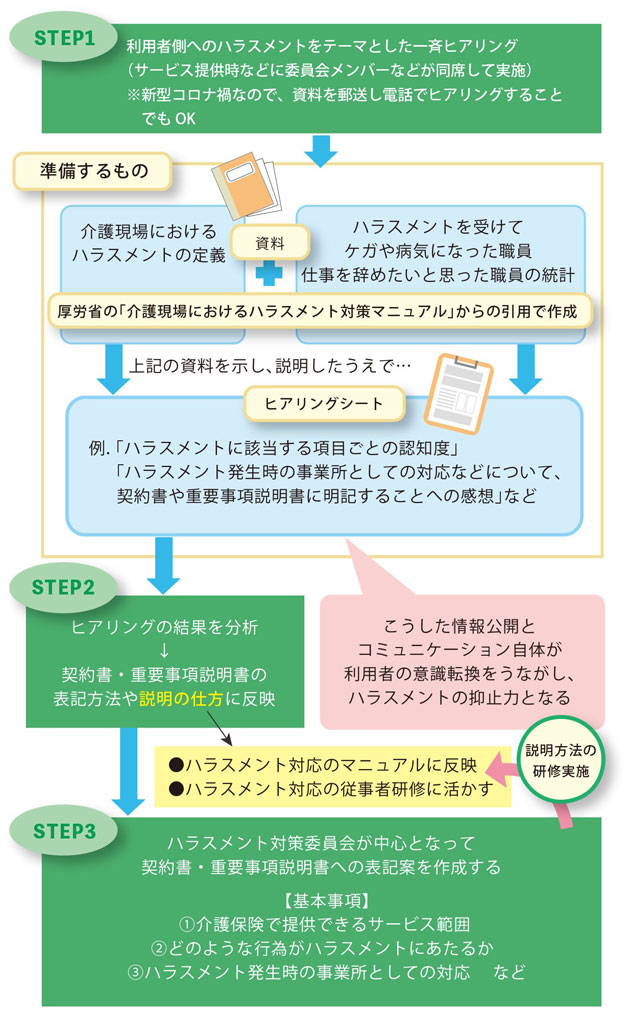

利用者・家族等によるハラスメントは「組織外の人々との関係性」のなかで生じる事案です。そのため、組織内の取組みに力を入れるだけでは、どうしても効果は限られます。

やはり、利用者側への啓発を通じて相手側の理解を得るという「組織外に向けた対応」をセットで考えていかなければなりません。

考えられるのは、契約書や重要事項説明書に以下の項目を明記することです。

- ①介護保険で提供できるサービス範囲は何か

- ②どのような行為がハラスメントに当たるか

- ③①以外の行為を求められたり、②の行為が発生した場合、事業所・施設としてどのような対応を行なうか(例.契約解除など)

これらを契約時に口頭でも説明するという具合です。

問題は、①~③の通告だけでは、利用者の理解を得られない可能性があることです。サービス利用者は大小問わず「困りごと」を抱えています。そこにNG(してはいけないこと)事項を通告されるだけでは、控え目な人ほど「訴えたいことを発せられない」というケースも生じがちです。これでは、事業者と利用者の間のコミュニケーションが不調になり、逆に怒りや不信などの感情が、ストレートに現場の従事者に向かいかねません。

大切なのは、「なぜハラスメント対策が必要か」という合意の形成から入ることです。例えば、管理者やハラスメント対策委員会のメンバーが、「ハラスメントが現場従事者の離職動機に結びついている」などの実態を伝えつつ、「利用者としての考え」をヒアリングします。

このヒアリングにより、利用者側の「一方的に加害者にされたようだ」といった疎外感を和らげる効果につながります。この実務を通して、重要事項説明書等の改定にかかる理解が浸透しやすい環境を築いておくわけです。

ハラスメント対策について、

利用者側の理解を得るために

地域との協働と2021年度の基準改定