こんな症状があるときは、どうすればいい?認知症 中期(混乱期)

監修:医療法人社団至髙会・たかせクリニック理事長

髙瀬義昌

どんな行動にも理由があります。

不可解な行動にも、上手にかかわりましょう。

日常生活の中で、周囲が「なんで~?」とびっくりするようなことも起きてきます。そんな時、あわてて本人を制止したり、叱ったりしてしまいがちですが、実は逆効果!本人の不安や孤独感を強めてしまい、混乱状態に拍車をかけてしまいます。本人がどのような体験をしているのか、今どのようなケアを求めているのか理解しようという視点を持つことが、かかわりへの第一歩です。

どんな行動にも理由があります。

不可解な行動にも、上手にかかわりましょう。

日常生活の中で、周囲が「なんで~?」とびっくりするようなことも起きてきます。そんな時、あわてて本人を制止したり、叱ったりしてしまいがちですが、実は逆効果!本人の不安や孤独感を強めてしまい、混乱状態に拍車をかけてしまいます。本人がどのような体験をしているのか、今どのようなケアを求めているのか理解しようという視点を持つことが、かかわりへの第一歩です。

|

3つの「ない」に気をつけて!

|

||

|---|---|---|

|

驚かさない 後ろから声をかけたり、大声で話したり、複数の人が同時に話しかけたりせず、正面から近づいて話しましょう。 |

急がせない できるだけゆっくりと話し、本人の言ったことを繰り返して、反応を見ながら意思を確認しましょう。 |

傷つけない 叱りつけたり、頭ごなしに否定したり、強制したりするような、自尊心を傷つける行為は禁物です。 |

中期の特徴

-

1 もの忘れが激しくなり、家に帰れなくなる。

-

2 季節やTPOに合わせた身だしなみが出来なくなる。

-

3 言葉がうまく出なくなってきて、人の話も理解するのが難しくなってくる。

-

4 運動能力は維持、またはやや亢進し、あちこち出掛けては混乱した状態になる。

-

5 実行機能障害がめだち、BPSD(行動・心理症状)がいろいろと現れる。

-

6 お金や物事の管理・マネジメントをする能力が低下して日常生活全般に支援が必要になる。

こんな状態が現れたときには...

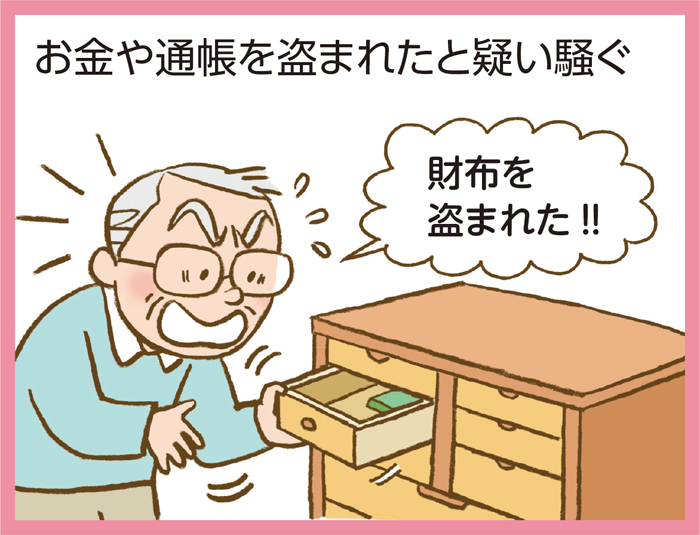

Case1

認知症の自分はこの先どうなってしまうのだろうと不安になるほど、最後に頼れるのは「お金」。

こんな心情になるのが人間の性。財布などがちょっと見つからないだけで分別を失い、大騒ぎをするもとにはこんな心理も。

お金はトラブルのもと。先々のお金の管理について、早めに相談を。

Case2

日中、室内にこもりきりだと、気晴らしに外に出たくなります。夕方は、家族の帰りや夕食の準備が気がかりで、

早く帰らなければと混乱している場合も。無理に止めると不安や不満、怒りが強まります。

閉じ込めは逆効果。本人が戸外に出ても安心な見守りの確保を。

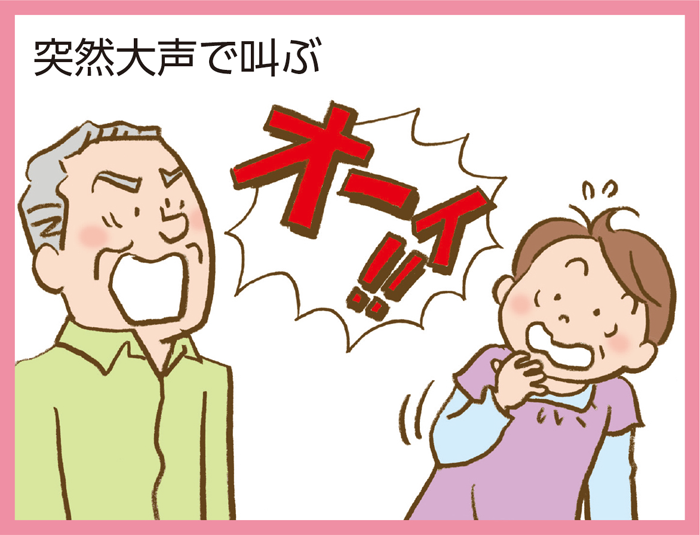

Case3

長年、目覚めて「オーイ」と言えば、奥さんが新聞を持ってきてくれていたのに、今は誰も分かってくれず次第に大声に。

このような大声や大暴れは、本人なりに何かを求めているSOSのサインです。

本人がなじんだ暮らし方の些細な情報からキャッチを。

Case4

子育て時代に戻って、日課だったおにぎりを作っているようです。認知症になっても、家族の役に立ちたい、

誰かを喜ばせたいという気持ちはあります。思いが強いからこそ、現在と過去の混同が生じてしまうわけで...。

介護のプロにも相談しながら、日中に本人が活躍できる場面を。

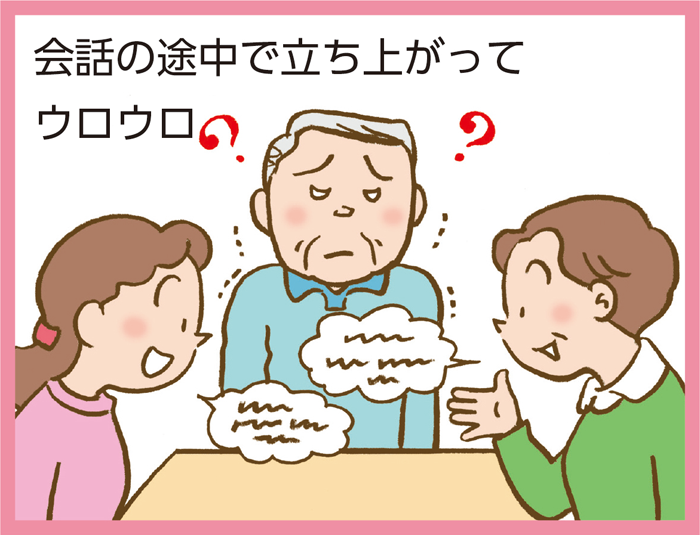

Case5

会話のスピードについていけなかったり、タイミングよく口をはさめなかったりして、本人はもどかしいばかり。

本当は団欒の輪に入りたいのに...。

本人が一言でも話せるような話題に。

こんな症状があるときは、どうすればいい?

認知症の進行度合いに

応じた対処方法

前期(出現期)

中期(混乱期)

後期(衰弱期)

前期から後期までいつ起こるかわからない

せん妄

これが原因で認知症の悪化

を招いているケースも!