こんな症状があるときは、どうすればいい?認知症 後期(衰弱期)

監修:医療法人社団至髙会・たかせクリニック理事長

髙瀬義昌

言葉も体も不自由になってきても、

心は動き、置かれている世界がわかっています。

中期(中度)の混乱した症状がおさまってくると、認知機能の低下とともに、身体機能もがくんと落ちてきて歩行困難になり、着替え、入浴、排泄すべてが全介助になってくる過程に入ります。失禁や合併症が起きやすく、言葉もなかなか出なくなりますが、心は動いています。

言葉も体も不自由になってきても、

心は動き、置かれている世界がわかっています。

中期(中度)の混乱した症状がおさまってくると、認知機能の低下とともに、身体機能もがくんと落ちてきて歩行困難になり、着替え、入浴、排泄すべてが全介助になってくる過程に入ります。失禁や合併症が起きやすく、言葉もなかなか出なくなりますが、心は動いています。

|

3つの「ない」に気をつけて!

|

||

|---|---|---|

|

強要しない 周囲とのコミュニケーションが減る一方、ベッドや車イスの上で一人の世界に入り、マイペースで生きている日が出てきます。食事が欲しくない日もあり、そんな日に無理に食べさせるとキケンです。 |

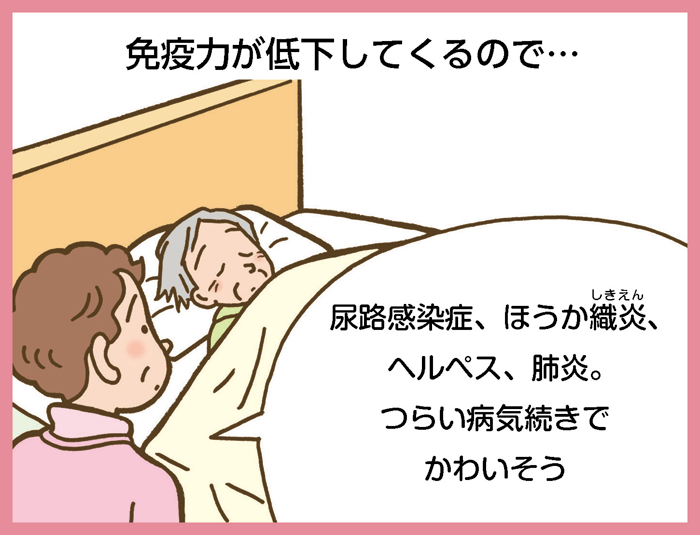

慌てない 体の機能が衰え、食事も細くなってくると、免疫力も衰えて、さまざまな感染症などの合併症が生じやすくなります。そのとき、ただ慌てて救急入院をすると、かえって認知機能が落ち、衰弱することも。 |

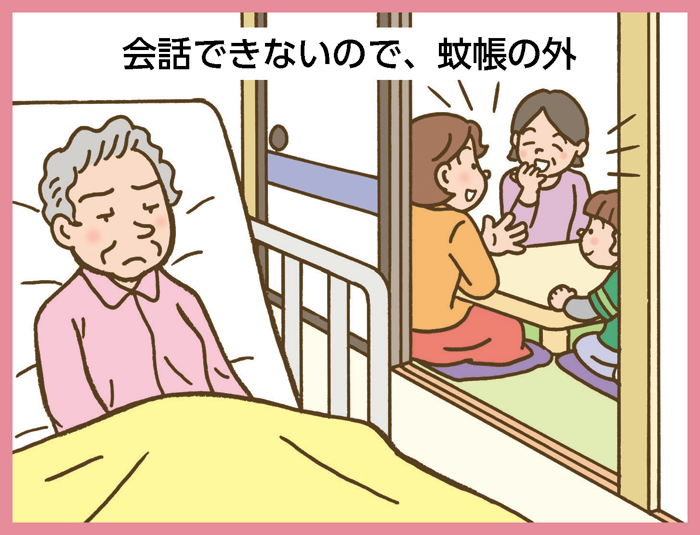

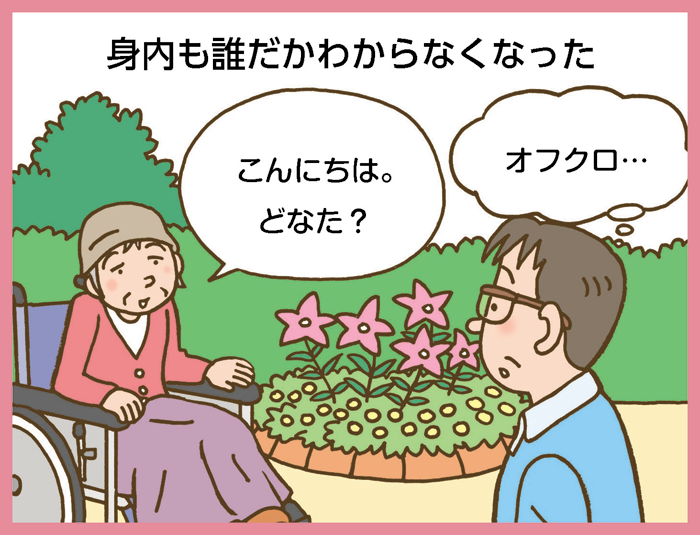

孤独にしない 身内もわからなくなり、他の人を家族と間違えていることも。もう何もわからないからと、人間ではないように扱ったり、一人放っておいたりしないこと。言葉や身振りに出せなくても、心はまわりの感情を察知しています。 |

後期の特徴

-

1 歩行などの運動機能や身体機能の衰えが進む。

-

2 失禁、尿路感染症、嚥下障害、転倒による骨折などが増える。

-

3 誰だかわからないとか、会話に反応しないことが多くなる。

-

4 食事をしない日がある一方、急に大量に食べることがある。

-

5 寝たきりになると、肺炎を起こしやすくなる。

-

6 筋肉が落ちてコチコチになり、しびれを訴えることも多い。

-

7 一人でぶつぶつ誰かと話しているようなときがある。

こんな状態が現れたときには...

Case1

身体機能が弱ってくると、食べられる量も減り、食べたくないという日もありますが、介護している人は何とか食べさせようとしがちです。食べたくないときに、美味しくないものを、無理矢理、立った姿勢で口に入れると誤えんします。

食事の介助は相手の口の位置より下からが原則。食べたいものを少しずつ。

Case2

ずっと寝かしておくと肺炎になりやすいから、「昼間はなるべくベッドを起こしておきましょう」という看護師の指示に従い、起こされているので、ぐっすり眠ることもできません。でも、何もわからないからと、ただ放っておかれ、寂しさとつらさが生命力を弱らせます。

きちんと視界に入り、話かければ、やさしく話しかけてもらっていることがわかります。

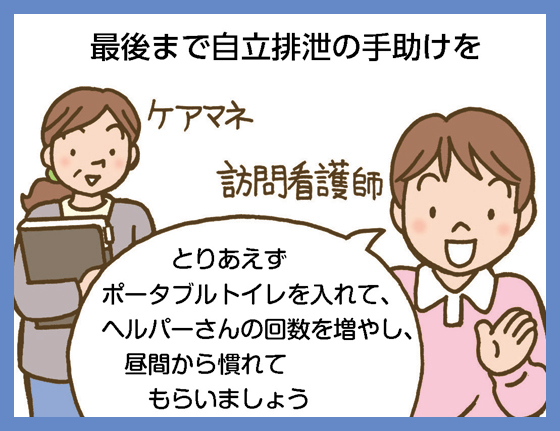

Case3

オムツが嫌で自分でトイレに行っていますが、間に合わなかったり、上手くできなかったり。トイレもベッドもびしょびしょという事態もよく生じます。だからと言って、すぐに無理矢理オムツにするのではなく、本人の尊厳を守る方法を考えましょう。

夜だけポータブルトイレでは嫌がってトイレに行くので、

昼間から使う習慣をつける工夫を。

Case4

食べられない、動けない生活は、免疫力が低下し、感染症にかかりやすくなります。すぐに点滴など治療が必要になることがあるため、救急入院しがちですが、病院で寝ている日数分、認知能力が低下し、生きる力がさらに弱くなるリスクがあります。

感染症治療は在宅でも可能。

生活感覚を保ちながら治療したほうが、生きる気力を失いません。

Case5

親のこういう姿はつらいものです。しかしそれも、さまざまな機能を失った自分への絶望感や死への恐怖から逃れ、安寧に過ごす方法という見方もあります。穏やかに過ごされていれば幸せです。その幸せと尊厳を認めてあげるのが親子の絆と親孝行です。

ご本人の幸せと尊厳を認められる人になりましょう。それが子としての成長課題です。

こんな症状があるときは、どうすればいい?

認知症の進行度合いに

応じた対処方法

前期(出現期)

中期(混乱期)

後期(衰弱期)

前期から後期までいつ起こるかわからない

せん妄

これが原因で認知症の悪化

を招いているケースも!