6.地域との協働と2021年度の基準改定(2/3)

ポイント2

他機関との連携をどのように

進めていくか?

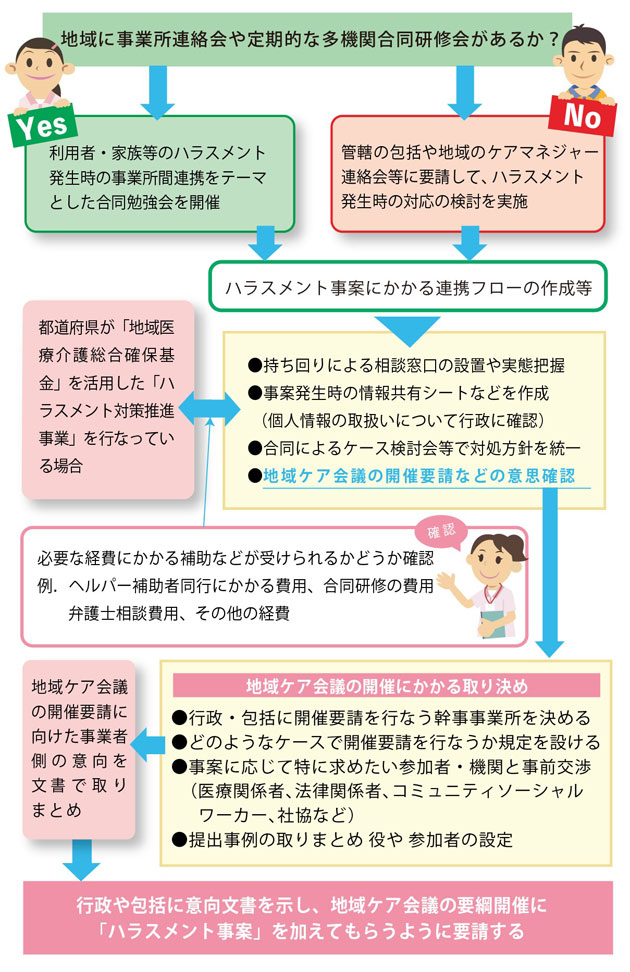

組織外に向けた対応で、もう一つ視野に入れたいのが「外部の機関」との連携です。

基本は、ハラスメント事案の対象となる利用者・家族に複数事業者がかかわっている場合の、「ケアチーム内の事業者連携」でしょう。ただし、事業者によってハラスメントへの受け止め方が異なる場合もあり、対応の仕組みが整っていないと、情報共有や対応に向けた合意は、ときとして思うように進みません。結果として単一事業所だけの対応にとどまり、被害の抑制や再発防止の効果がどうしても弱くなります。

そこで、普段から「利用者・家族等によるハラスメント対策」に向けた意思統一のための合同勉強会などを開催することが望まれます。この連携を通じて、「いざハラスメント事案が発生した場合」の事業者間での情報共有の方法や対応フローなどを決めておきます。

こうした法人の枠を超えた合同の取組みにより、いざという時に行政機関(以下、行政)や地域包括支援センター(以下、包括)に動いてもらいやすくなるとともに、地域の利用者全体へのハラスメント防止にかかるメッセージを浸透させることにもつながります。

ちなみに、個別のハラスメント事案に際して、行政や包括としてはまず地域ケア会議にかける流れとなるでしょう。その場合でも、関係機関との間で普段から取り決めておきたいことがあります。

例えば、

- ①どうやって地域ケア会議の開催を求めるか

- ②参加者をどうするか(利用者の疾病状況が影響している場合には医療関係者の参加も模索する)

- ③個人情報の取扱いをどうするか

などです。

この後で述べるように、ハラスメント対策が制度上でも位置づけられるなか、行政や包括に積極的に働きかけるチャンスといえます。

「他機関との連携」をどのように

進めるか?

地域との協働と2021年度の基準改定