2.利用者等によるハラスメントを防ぐうえでの出発点(2/3)

ポイント2

「相談すべき事案」にかかる

啓発の機会を

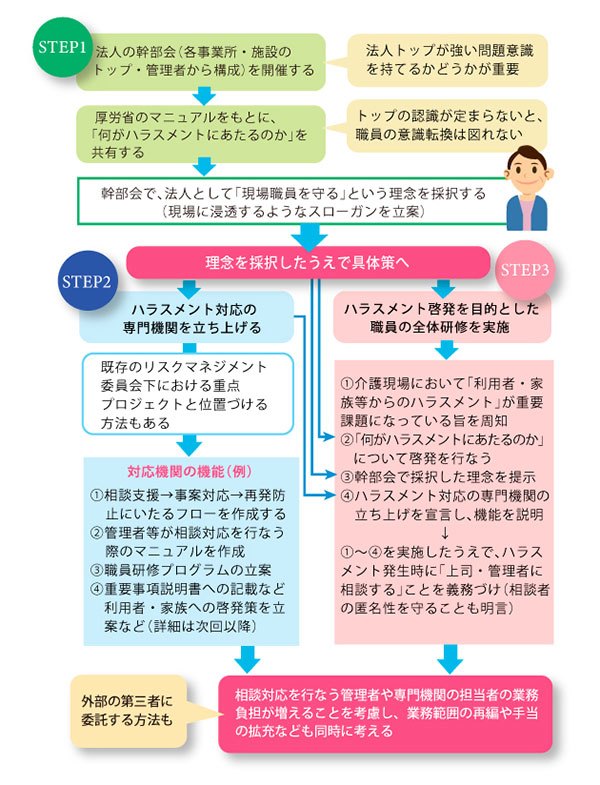

管理者・上司等への相談に際して、職員側の心理的な壁となりがちなのが、「真摯に取り合ってもらえないのではないか」、もっと言えば「自分の方に非があると判断されてしまわないか」という点です。この壁を取り除くためには、いくつかのステップが必要です。

まず、「介護現場において利用者・家族等からのハラスメントが(国レベルでも取り上げる)普遍的な課題となっている」という認識の共有化を図ります。これにより、「個人レベルで抱え込むべき問題ではない」という意識の啓発につなげていくわけです。

具体的には、組織内の研修機会などを通じて、厚労省のハラスメント対策マニュアルを示します。特に、ハラスメントの具体的な内容をきちんと取り上げることにより、「どのようなケースが問題となるのか」が理解しやすくなります。この理解を通じて、「こういうケースが生じたら相談しなければならない」という思考を植え付けることができます。

もちろん、「現場で起こりうること」だけを示して終わりでは、いたずらに職員の不安をあおりかねません。そこで、必ず事業所・施設として「現場の職員を守る」という理念と体制をセットで提示することが不可欠です。

この場合の体制とは、例えば、組織内に「ハラスメント対策」をつかさどる専門機関を設けることです。既存のリスクマネジメント委員会の重点プロジェクトとして設けてもいいでしょう。こうした機関の立ち上げが事業所・施設全体の決意の現れとなり、職員側の「積極的に相談する」という行動につながります。

こうした専門機関の具体的な機能については、「3.ハラスメント事例が発生した場合の対処」以降で随時取り上げます。

実態把握を進めるための組織的対応

利用者等によるハラスメントを防ぐうえでの出発点