2.利用者等によるハラスメントを防ぐうえでの出発点(3/3)

ポイント3

ハラスメント相談がしやすい

環境づくり

この啓発の機会を通じて課題共有を図ったら、次に相談のルールと手続きを明確にします。ルールというのは、ハラスメントの具体的な内容を列挙したうえで、それらを受けた時点での報告を義務づけることです。

例えば、兆候が見られた時点からのリスク把握を想定した場合、「そのほか」として「利用者・家族の言動で嫌な気分になった」という範囲まで含めます。

そうなると「際限がなくなる」という懸念もあるでしょう。しかし、大切なのは、「こんなことまで相談するのは気がひける」という個人判断での壁づくりを取り除くことにあります。ここで、先に述べたハラスメント対策の専門機関の立ち上げが活きてきます。

専門機関があれば、「個々の相談ケースに対して組織として必ず調査を行なう」ことが保障されます。「組織(チーム)で動く」ことが前提となれば、課題を広い視点で掘り下げる過程が生じるわけで、悪意のある告げ口などは防ぎやすくなるでしょう。

また、真に悩んでいる職員には解決可能性が高まることへの期待感から、前向きに相談にのぞめる「背中押し」の環境を作ることになります。

一方で、「ハラスメント」事象は、被った側が強いトラウマを抱えやすく、時には「自分にも落ち度があるのでは」という心理さえ働くことがあります。これが相談ハードルを高めることを考えれば、上司や管理者に面と向かって「相談がある」と申告するだけでは実態の把握には限界があるでしょう。

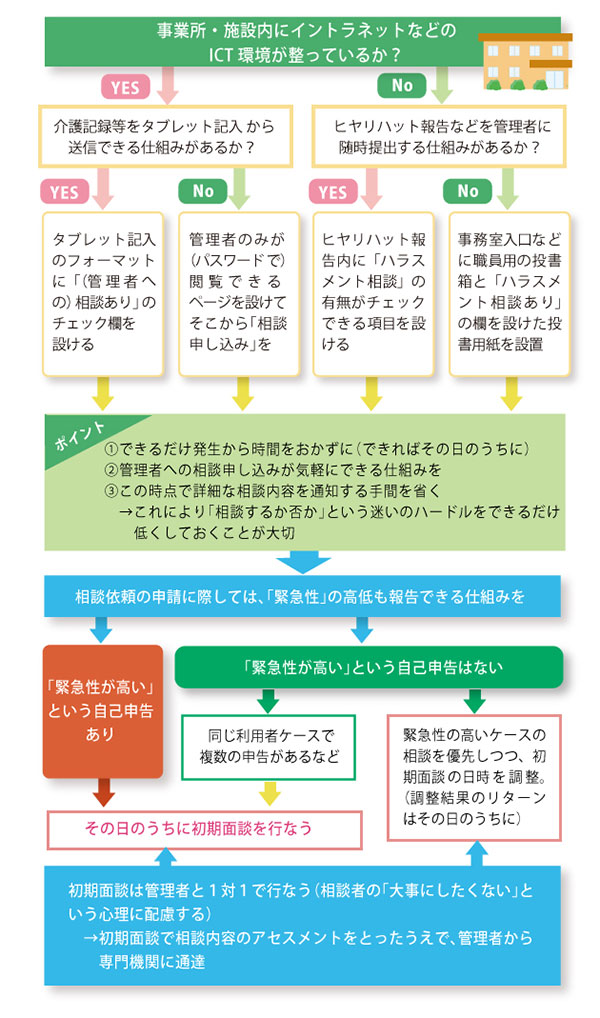

そこで、事業所・施設内のネット環境等を活用して、顔を合わせなくても初期相談ができる仕組みが求められます。例えば、相談の申し込みはオンラインを通じ、不安や混乱を取り除いたうえで面談につなげるといった段階を踏むことも必要です。そのあたりの具体的な流れについては、図を参照してください。

さて、こうして相談が上がったとして、実際のハラスメントケースに、組織としてどのように対処すればいいのでしょうか。次回はハラスメント発生後の流れについて、先の専門機関の機能を絡めながら掘り下げます。

事業所・施設の状況にあわせた

「相談しやすい」環境づくりの考え方

利用者等によるハラスメントを防ぐうえでの出発点