5.再発防止策の従事者へのフィードバック(3/3)

ポイント3

マニュアルを各自の実務体験に

落とし込む

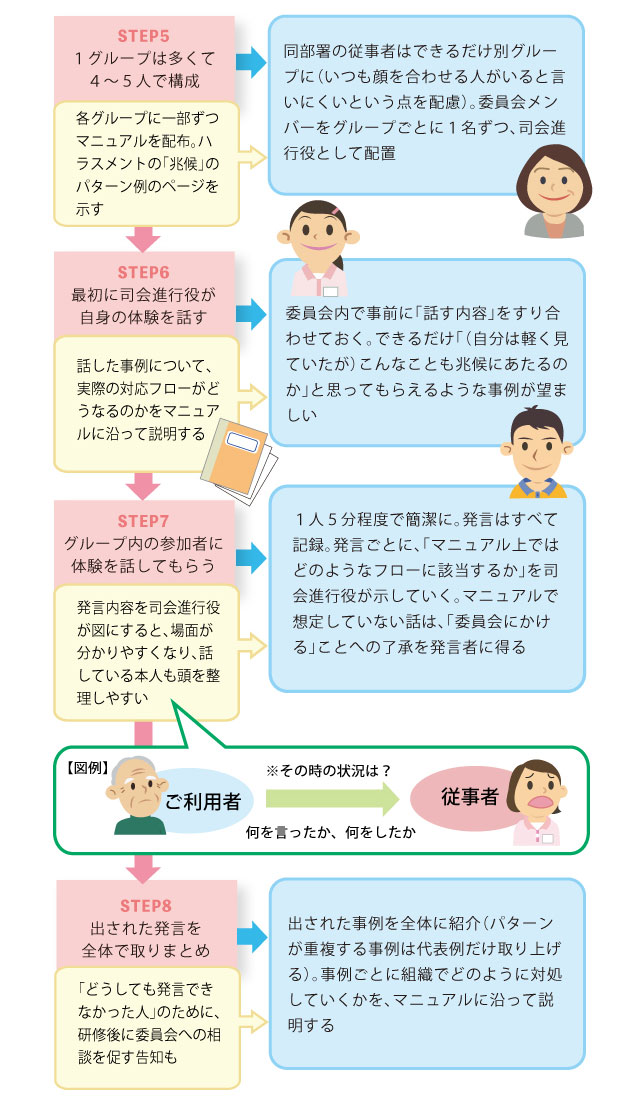

グループワーク(以下GW)に際しては、各グループにひとりずつ専門部署(委員会)(2.利用者等によるハラスメントを防ぐうえでの出発点<ポイント3>)の構成員が加わり司会を務めます。この構成員が最初に「自分の体験(できるだけ「こんなことも兆候なのか」と思うような例が望ましい)」を話してもいいでしょう。これによって、ほかのグループメンバーが発言する際の心理的ハードルを下げるようにします。

各グループには、マニュアルのコピーを一部ずつ配布しておきます。そのなかの「兆候」のパターン例(4.ハラスメントの再発防止策を打ち出す<ポイント3>の図を参照)をもとに、参加者の発言ごとに、どのパターンに属するのかを構成員が指摘します。どのパターンにも当てはまらないものであれば、「新規のパターン」として指摘し、改めて委員会で話し合うことを約束します(これだけでも、「言ってよかった」という安心感を持たせ、その後の相談ハードルを下げる効果にもつながります)。

参加者の発言はすべて記録したうえで、GWを解いた後、「兆候」のパターンごとに「どのような発言が出たか」を全従事者に紹介します。

そのうえで、

- ①それぞれのケースにかかる早期対処が(委員会で)どのように進められるのか

- ②ハラスメント被害に発展するのをどのように防ぐのか

を説明します。

このように、現場従事者から出てきた事例が目の前で解決フローに乗せられることで、マニュアルを自身の実務へ落とし込むことができます。もちろん、「兆候」レベルとはいえ、GWとなれば匿名ではないので、「やはり言い出しにくい」というケースが生じるのはしかたないでしょう。

しかし、実際に発言として表に出なくても、「自分も同じような体験をした」という気づきがあれば、「体験をマニュアルに落とし込む」という思考を各自のなかで育むことはできます。

今回は「従事者へのフィードバック」について述べました。しかし、これだけでは事業所・施設内の「閉じた対応」に終わりがちです。介護事業は地域とともに歩むことで、はじめて継続性が担保されます。その意味で、利用者等によるハラスメントへの認識は地域全体で共有すべきであり、正しい認識の共有は地域内の特定の人への偏見・疎外を防ぐことにもつながります。次回は、こうした視点から「地域ぐるみの取組み」について取り上げます。

双方向のコミュニケーションを

活かした研修の進め方(その2)

再発防止策の従事者へのフィードバック