防ごう!

高齢者の消費者トラブル

高齢者の消費者トラブルにおける「気づき」のポイントや「相談につなぐ」ための具体的な流れをフローチャートでわかりやすく紹介します。

監修:長谷川総合法律事務所 弁護士 金谷 良

1.高齢者の消費者トラブルの特徴

被害に遭っていることに

気づきにくい

優しい言葉で誘う営業マンを信じてしまい、自分が悪質商法の被害に遭っているということを認識していない場合があります。

また、被害に気づかないことから、契約を繰り返して被害が深刻化することがあります。

さらに、被害に遭ったと思っても、恥ずかしく思ったり、家族に迷惑をかけたくない、自分自身を責めて周りに相談しない、一人暮らしで相談する相手がいないなど、被害が表面化しにくく、周囲が気づくのが遅れることもあります。

悪質事業者が狙う高齢者の

「お金」「健康」「孤独」の3つの不安(3K)

老後の資金を少しでも増やしたい、いつまでも健康でいたい、話し相手がいなくてさびしいといった3つの不安に対して、悪質事業者は話し相手になるなど、親切にして信用させ、大切な財産を狙っています。

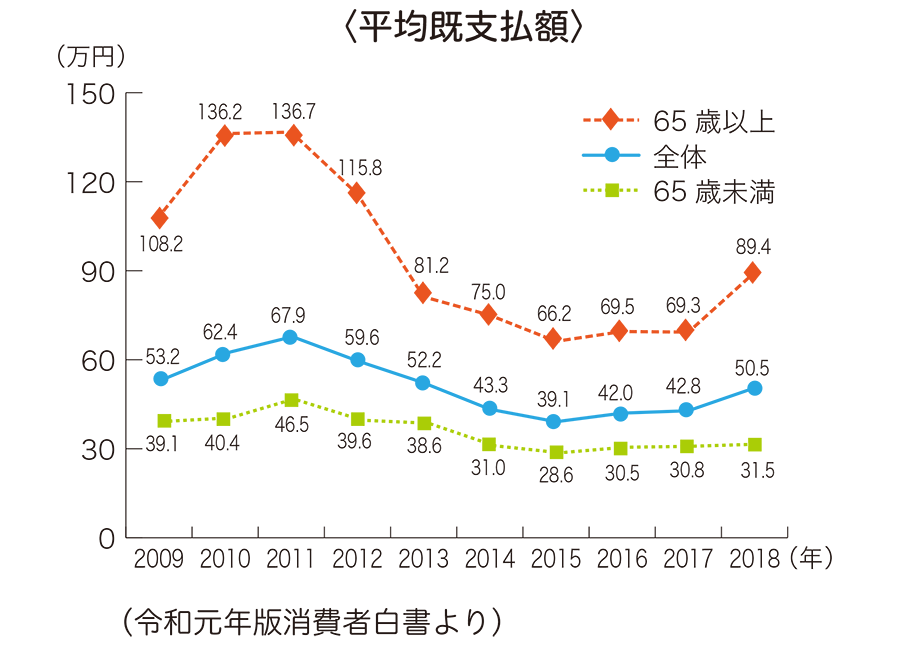

65歳以上の相談1件当たりの平均既支払金額は、65歳未満の約3倍

65歳未満の相談1件当たりの契約金額の平均は98.4万円であるのに対して、65歳以上の高齢者の平均は150.9万円に達しています。

また、実際に支払った平均金額は、65歳以上では89.4万円に上り、総額では950億円と全体の52.8%を占めています。

2.消費者トラブル防止のための

見守りネットワーク

高齢者の消費者トラブルを防ぐのは

地域の見守りです

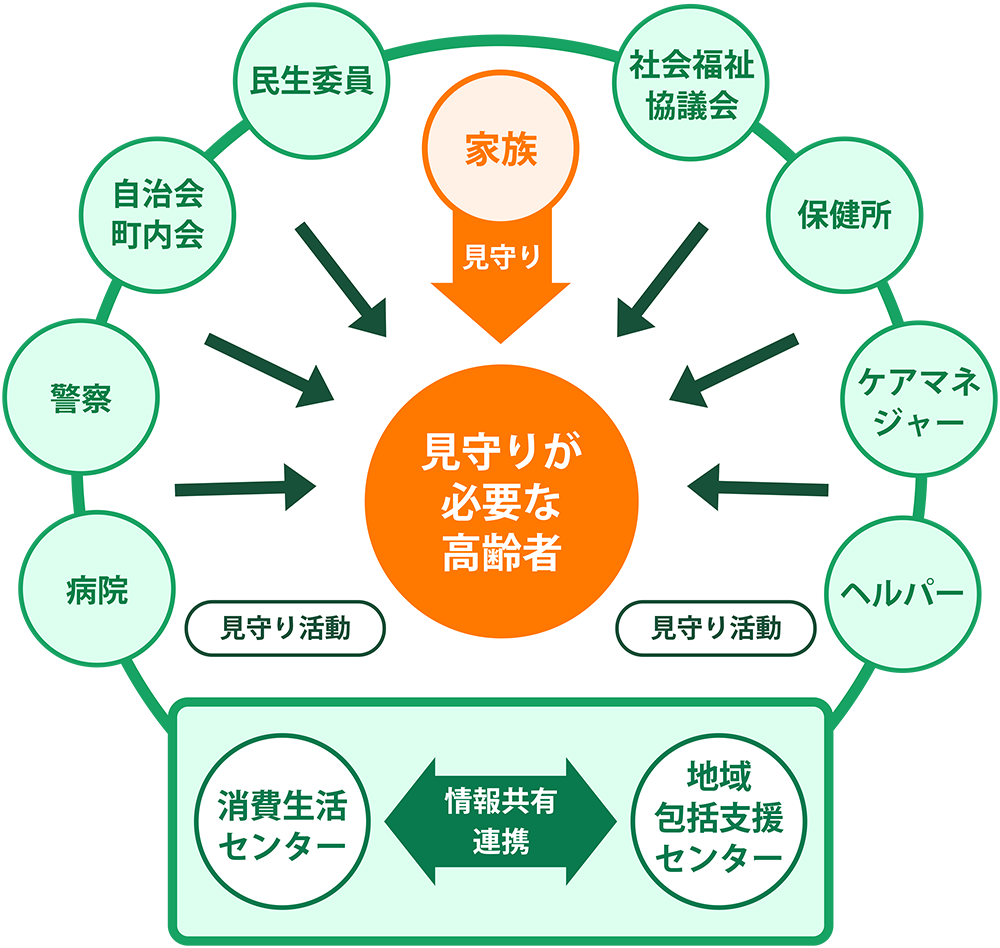

高齢者の消費者トラブルが深刻化するなか、消費者安全法が改正され、高齢者の消費生活上特に配慮を要する消費者を見守るため、地域ごとに消費者安全確保地域協議会(見守りネットワーク)を組織し、協議会内では個人情報を共有できるようになりました。

消費者安全確保地域協議会

(見守りネットワーク)のモデル例

高齢者を消費者トラブルから守るため、地域包括支援センターや警察・ケアマネジャー・民間事業者・民生委員・自治会など、地域で見守る多様な担い手の気づきを消費生活センターにつなぐことにより、消費者トラブルの未然防止・早期発見・拡大防止を図ることが期待されます。

それぞれの役割について

確認しておきましょう!

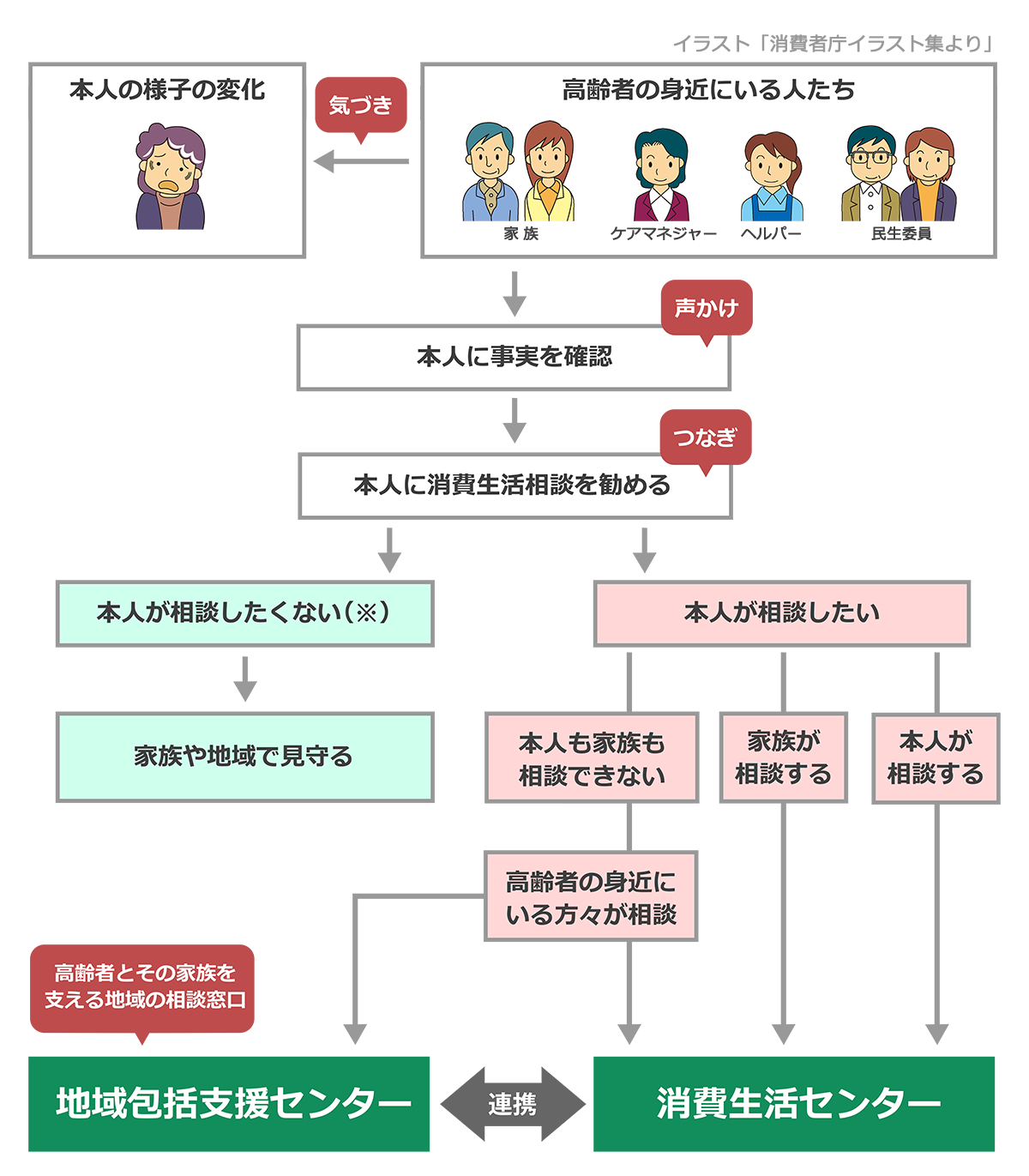

3.周囲の気づきから始まる消費者トラブル対応フローチャート

1.気づき⇒声かけ⇒つなぎ

高齢者の消費者トラブルを未然に防ぐためには、身近にいる人たちが、身近な生活のちょっとした異変に気づくことが第一歩です。状況を確認する声かけをし、地域包括支援センター、消費生活センター等の相談機関へつなぐことが有効です。

気づき

身近な生活の

ちょっとした異変に気づいたら

声かけ

問い詰めずに

寄り添った声かけ

つなぎ

本人の意思を確認し

地域包括支援センター、

消費生活センター等に相談

2.消費者トラブル対応のフローチャート

高齢者のトラブルの特徴は、「被害に遭っていることに気づかない」場合や「家族に迷惑をかけたくない」と自分から切り出せない場合があります。高齢者の身近にいる人たちが様子の変化に気づいたら、下のフローチャートを参考にして相談につなげましょう。

地域協議会が設置されている場合には、地域協議会内での情報共有という形で、消費生活センターに情報を提供することが可能です。この場合、消費生活センターを通じたより専門的なアドバイスや、地域協議会による見守りが期待できます。

早急な対応が必要と思われるなど、家族が消費生活センターに相談する場合であっても、トラブルの経緯や希望する解決方法について、本人からの聞き取りが必要になります。

消費者ホットライン

お近くの地方自治体の消費生活相談窓口を御案内します。

4.事例からみるトラブルの

特徴と気づきのポイント

5つの事例から高齢者の消費者トラブルの特徴とポイントを確認しましょう。

5.消費者トラブルに関係する

法律・制度

消費者トラブルに関係する法律や制度を確認しましょう。