介護現場のヒヤリハット 中堅・リーダー向け

Q6 介護事故を防ぐうえで見落としやすいポイントとは?

利用者本人のリスク把握にどんなに力を入れても、重大事故が発生することがあります。その原因を探っていくと、あと2つのリスクに着目できていない状況が浮かんできます。つまり、「介護する側に潜在するリスク」と「生活環境の中に潜んでいるリスク」のことです。

例えば、本人リスクの把握のための経過記録やそこから導かれる事故防止のためのノウハウが確立していたとしても、現場でそれを実践する側が集中力を欠いていたり、技能が追いついていなければ、リスクはなかなか軽減されません。となれば、担当する職員(あるいは家族介護者)の心身の状況を継続的に把握する仕組みが求められます。このあたりは自己管理で任されてしまっているケースも見られますが、利用者本人に対してと同じく、アセスメントなどを実施することが必要です。

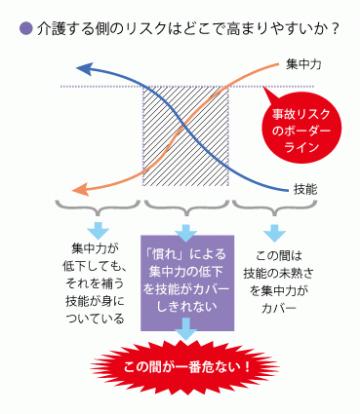

特に注意したいのは、現場業務に対する「慣れ」が生じた時です。介護する側が技能的にまだ未熟という段階であっても、本人がそれを自覚していれば、緊張感をもって注意力を高め、技能的なマイナス面をある程度カバーすることができます。ところが、だんだん現場の状況に慣れてくると、「もう大丈夫」という心理が生じることで緊張が緩むシーンが訪れます。人間は、よほど人生経験を積んでいない限り、自分の状況を客観的に振り返ることはなかなかに困難です。つまり、「大丈夫」という心理が生じたタイミングでは、実際に事故を防ぐだけの技量が追いついていないことが多々起こるわけです。

この点を考えれば、現場の管理者(家族介護者の状況を把握するのであればケアマネジャーなど)としては、「慣れ」が生じやすいタイミングこそリスクが高まりやすいという認識をもって、「介護する側」へのアセスメントを再度実施するなどの仕掛けが求められます。

また、介護する側への注意喚起をうながすのであれば、この「慣れ」のタイミングで3番目の環境リスクを再度チェックしてもらうという方法があります。例えば、在宅で新たな家電を導入したら、動線上に家電のコードが敷かれることになったなどという状況変化も起こりえます。こうした環境変化をチェックさせることにより、緊張感を継続的に高めていくことができるわけです。