介護現場のヒヤリハット 中堅・リーダー向け

Q16 事故防止のためのリスク管理はどのように進めるべきでしょうか?

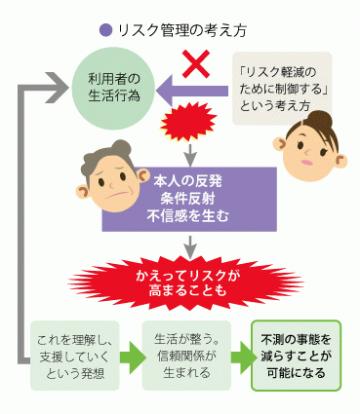

心身の状態が衰えている要介護高齢者は、常に多くの事故リスクを抱えています。そのリスクをきちんと把握し、適切な支援計画に結び付けていくことが、すべての事故防止の基本となります。ただし、「リスクがあるから、その生活行為を制御する」という発想につながってしまうと、その人の尊厳が侵される危険が生じます。

どんな人でも「自分らしい生活」を制御されると、そこに「抵抗しよう」とする力が働きます。それがかえって予測不能な行動を生み、新たな事故リスクに結びつく危険が高まります。車椅子からの転倒を防ぐために、要介護者をY字ベルトで固定したところ、そこから逃れようと身体をずらしたり動いたりする中で車椅子ごと転倒してしまったなどというケースも見られます。

また、認知症の人の行動を力づくで制御すれば信頼関係が崩れてしまい、かえって周辺症状を激しくさせてしまうということも現場ではよく見られることです。

リスクを把握するというと、その人の内部疾患や身体機能の低下などに目を向けるだけにとどまってしまうケースが見られます。しかしながら、リスク把握の作業はそれだけではありません。その人の生活観や価値観を理解する中で、支援者と要介護者の間の信頼感を築いていくことも大切なリスク管理につながります。両者の間に信頼感があれば、要介護者は穏やかな心理状態を保ち、規則正しい生活の流れが維持されます。つまり、「不測の事態」が生じる危険を抑えることができるわけです。

この点を考えたとき、事故防止のためのリスク管理と、その人にとっての生活の質を向上させることは、ぴったりと両立することになります。その人らしい生活を実現するためのケアマネジメントがしっかりできれば、それはそのまま事故防止の方策にもなるといえます。

ただし、信頼関係の構築という部分においては、支援する側の身体状況や心理状況も大きく影響してきます。心身ともに疲れた状況を放置すると、集中力の低下とともに、要介護者に思わず冷たく当たってしまう可能性が高まります。その意味で、支援スタッフの体調管理やモチベーションの維持にも、事故防止に向けた重要なポイントがあると考えることが必要です。