2.在宅におけるリスクをどう把握するか?(3/3)

ポイント3

すぐに情報共有ができる

体制づくりを

先にあげたケースの場合、ほかの専門職(医療や看護など)との連携をスムーズに進めることも、その後の事態の重大化を防ぐうえで大きなカギとなります。

そこで考えたいのが、2つ目のポイント「素早い情報共有」のあり方です。

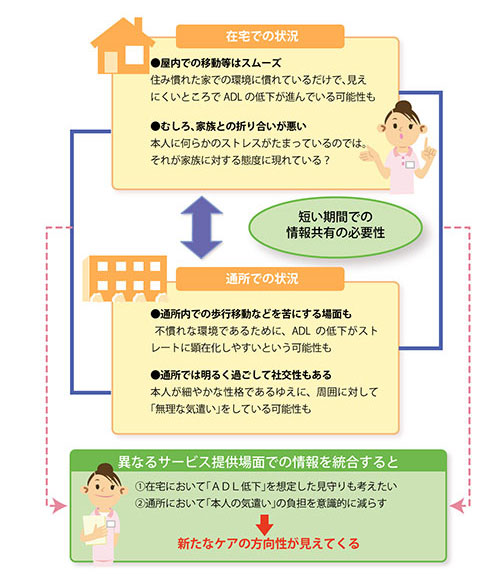

在宅で複数のサービスが利用されている場合、さまざまな専門職が異なる視点で情報を収集しています。

例えば、訪問と通所では、利用者が見せる生活の姿が全く異なることがあります。最初に述べたように、通所では明るく元気な姿を見せている当事者が、家では不機嫌になったりぐったりしているというようなケースです。

また、当事者に認知症がある場合、通院時には見当識などがしっかりしていて、医師が認知症の状況に気付かないというケースもあります。

このように、さまざまな専門職が「その場面」だけで利用者を見ても、その人の真の状態像はなかなか把握できません。だからこそ、それぞれが持つ情報をできるだけリアルタイムで共有する仕組みが必要になります。

昨今はICT(情報通信システム)の活用で、多職種がネット上で利用者の情報を共有できる仕組みも見られるようになりました。こうした仕組みの構築について、事業者間や職能団体間のネットワークを活かしながら検討したいものです。

次回は、現場レベルでの情報収集の方法やその共有方法について、具体的に注意したい点について掘り下げてみましょう。

各担当者の「個別情報」を

統合することで見えてくる状況も

在宅におけるリスクをどう把握するか?