3.具体的な情報収集とその共有について(2/3)

ポイント2

事前情報を実地で確認するという

過程

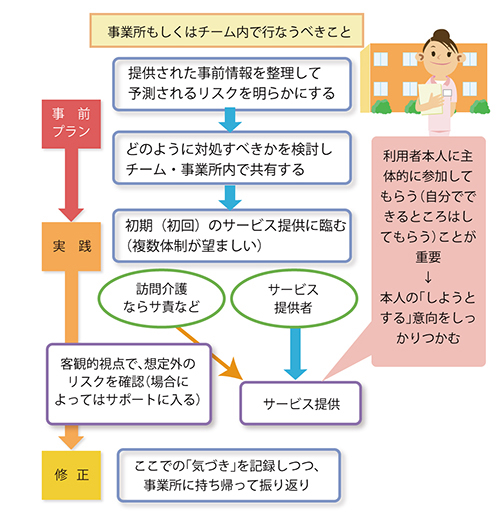

あらかじめ入手した情報に基づいて、どこにどんなリスクが存在しているか。それに対して、どのように対処すればいいかを整理します。

その際大切なことは、①まず対処法を頭に入れること、その次に②実地でそれが正しいかどうかを確認すること、そして最後に③修正すべき点があればそれを修正すること、という一連のノウハウが要求されます。

例えば、訪問介護などでヘルパーが生活動作の介助などを行なう場合、声のかけ方や相手に触れるタイミングなどによっては、本人に余計な筋緊張などをもたらすことがあります。確かに、事前情報では「自力でここまでできる」とあったのです。

そのことによって、微妙にポイントがズレたり、本人がバランスを崩したりする事態を招くこともあるかもしれません。

これを確認するのは、初回訪問などでサービス提供を行なう場面となります。しかし、最初からヘルパー単独で訪問するとなれば、介助中に本人に何らかの変化が生じても、それを客観的につかむ余裕はなかなか生まれません。

また、何か危険な場面が生じたりしたとき、どうしてもサポート役が近くにいることが必要になります。

そこで、初回訪問などで②を実践する場合、訪問介護であれば必ずサービス提供責任者が同行するなど、2人体制で臨むことが求められます。そのヘルパーは実際にサービスを行なうこと、またサ責はその作業過程をきちんと確認し、必要なサポートに入ることです。

そのうえで新たに注意したいポイントが出てきた場合、サービス終了後に振り返り、つまり③の修正点の修正を行ないます。

初回から単独訪問のケースも見られますが、最初の段取りをしっかり踏むことが、後のサービスを円滑に行なううえでは欠かせません。

事前情報を把握したリスクを

「実地」で確認する

具体的な情報収集とその共有について