5.それでも事故が起こった際の対処法(2/3)

ポイント2

事業所等への連絡や応急処置に

ついて

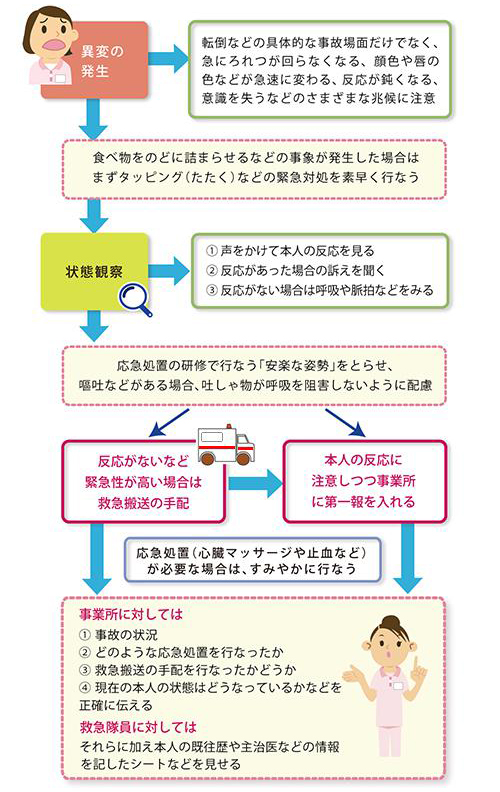

訪問中の事故のなかには、対処を一刻も争うというケースも起こり得ます。例えば、食べ物をのどに詰まらせる、転倒・転落によって頭を打って意識を失なう、ヒートショックによって心肺機能に異常を来たすなどです。こうした場合、事業所等への連絡以前に救急搬送の手配を行なうことも必要になります。

もちろん、脳梗塞などの発症に際しては、「何となく反応がおかしい」という程度の状況でとどまっていることがあります。転倒しても本人の意識がはっきりしていたり、「痛み」を訴えないこともあります。そうした場合でも、素早い救急対応が、その後の重篤化を防ぐ(前者なら点滴治療で改善したり、後者なら硬膜下血腫などを明らかにすることができたなど)ことにつながる可能性もあります。

その点を考えれば、現場で「手順への迷い」が生じないように、対処ルールを事前にきちんと定めておくことが欠かせません。このあたりも(事業所外のケースを含めて)事故事例を蓄積しつつ、重大な結果に結び付く兆候(本人の反応など)を具体的に示したうえで、救急搬送の手配を的確に行なう準備を整えておきます。その場では担当者の気が動転することもあるので、例えば119番に通報した際や到着した救急隊員に対して「何を伝えるのか」を整理し、そのマニュアルを研修で暗唱させるなどの訓練も求められます。

特に、本人の既往歴やかかりつけ医などの連絡先については、シートにまとめたものを所持して救急隊員に提示するようにします。

利用者に何らかの異変が生じた

時点からの対処