6.物損事故や虐待の早期発見への対応(2/3)

ポイント2

物損事故の防止と事後の対応に

ついて

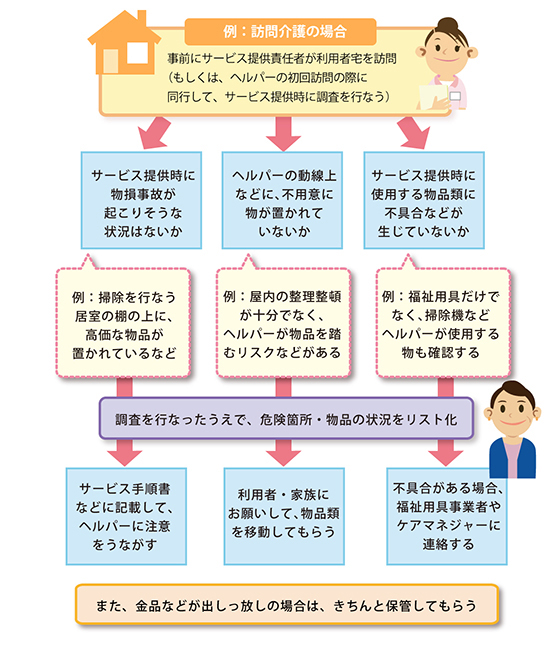

介護事故を防ぐうえで、利用者の身体状況や在宅での生活環境などに対する事前アセスメントが欠かせません。物損事故を防ぐうえでも同様です。

例えば訪問介護であるなら、サービス提供責任者が事前訪問(あるいは、初回時のヘルパーとの同行訪問)を行ない、その場で「物損事故につながる環境要因はないか」を調査することが必要です。

そのうえで、物損事故につながりそうな状況(壊れやすいものが棚の上にあるなど)があれば、ヘルパーに対して特に注意をうながします。事前に注意を向けるだけでも、リスクを大きく減らすことができます。

また、福祉用具(特に電動ベッドなど)は、その場でひと通り動かしてみて、故障などの発生リスクを調べます。仮に不具合があった場合は、福祉用具事業者に連絡します。

さらに、ヘルパーの動線上の足元に壊れやすいものがあれば、利用者や家族にお願いして可能な限り片付けてもらうようにします。

それでも物損事故が発生した場合は、現場と事業所との確実な情報共有が最も重要です。

例えば、茶碗などを破損した場合、利用者から「安物だから気にしないで」などと言われ、ヘルパーがその言葉に甘えて事業所に報告しないといったケースが見られます。

この場合、本人が気にしなくても、後から家族がクレームを寄せたりした場合、事業所側が事実を把握していないと「事故の隠蔽体質」を疑われかねません。どんなに軽微な事象でも、必ず報告させるというルールを徹底しておくことが求められます。

物損事故(および二次被害)を

防ぐための事前調査