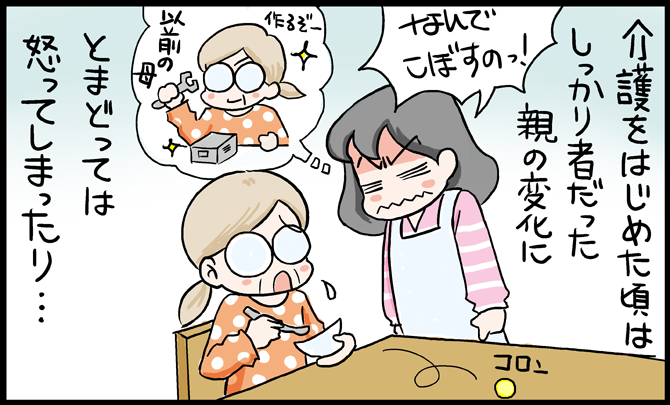

こうして両立!体験談介護で拡がった私の世界

吉澤 京子さん(仮名)

ソニー株式会社勤務、50歳代

- 働き方

- テレワーク併用・フルタイム

- オフの過ごし方

- サイクリング、Femtech系の自己啓発活動

- 親族の居場所

- 遠距離(関西地方の自宅)

- 介護度

- 父・要介護4、母・要支援1

漫画:カワグチニラコ

両立のための情報収集 +

便利ツール

1.介護ナマ情報ってWebではムリ?

今はWebでなんでも検索できる時代ですが、遠く離れた親が住む地元の情報はつかみづらいです。たとえば「宅配弁当屋が配達地域を拡げた」、「ここに小規模多機能型施設が新設される」、「紙おむつが無料支給される」のような情報は、Webにアップされていなくて、地元新聞の折り込みや区役所のチラシなんかに載っている、つまりこちらから探して行かないとつかめないんですよね。

では、どうやってお役立ち情報をつかんでいったか、今までほぼ家と職場の往復だけで限られた知り合いしかいなかった私がどうやって介護仲間を新たに作っていったかの体験談を絡めて、介護離職を避ける具体的な方法を3つご提示します。

2.体験① 介護プロとの人脈づくり

(自分の生活エリア編)

体験①は、自分が生活している地域(東京都杉並区)の介護のプロとの人脈を作ったことです。

まず介護をする娘や息子の「ケアラーズカフェ in まちの実家」で情報を得ようと、杉並区で月に1度開催されている「娘サロン」に参加してみました。実は、突然介護がはじまったときに、専業主婦の妹との価値観の違いからくる怒りがあったのですが、自分と同じ境遇の人に出会うことによって少し冷静になることができました。

3.体験② 介護のプロとの人脈づくり

(親の生活エリア編)

体験②は、あるイベントへの参加をきっかけとした親の住む地域の介護のプロとの人脈作りです。

それは「RUN 伴(ランとも)![]() 」といって、認知症の人や家族、支援者、一般の人がリレーをしながら、一つのタスキをつなぎゴールを目指すイベントで年に1度、日本全国で開催されています。

」といって、認知症の人や家族、支援者、一般の人がリレーをしながら、一つのタスキをつなぎゴールを目指すイベントで年に1度、日本全国で開催されています。

まず自分が住む「杉並区で開催される RUN 伴」に企画段階から参画し、「いいな!」と思ったので、満を持して両親の住む「京都市開催の RUN 伴」で、車いすの父と、ゆっくり歩く母と一緒に参加しました。

父は脳梗塞の後遺症で、意欲と自発性が低下し1日中ぼーっとテレビを見ている容態なのですが、学生時代に陸上競技をしていたので、タスキリレーでゴールする「RUN 伴」にワクワクして、当日も久しぶりに活き活きした顔を見ることが出来ました。母も親切なスタッフの方々と話す機会を持てて楽しんでいました。

私も遠距離介護でなかなか接点が持てなかった京都の老人福祉施設や介護福祉業界の方々と、リラックスした雰囲気のなかつながることができました。急変時にも臨機応変に対応してくださる温かい介護福祉職の方々のご支援があったおかげで、私たち家族も楽しめました。近い将来、親が老人福祉施設に入居するようになっても、これだけ温かい介護福祉職の方々がいらっしゃるなら、安心して預けられると思いました。一石三鳥の企画でしたので、毎年「RUN 伴」に参加しようと思っています。

4.体験③ 社内ネットワークから

ITツールの活用へ

体験③は、会社(ソニー株式会社)の中で、介護をしている仲間とのネットワークの構築と、ITツールの活用です。

会社主催の介護離職防止セミナーや座談会で発言したり、「介護離職度チェック」Webサイトを作り、社内の祭りで披露するなど積極的に発信していきました。すると、「実は私も介護をしていて」と、廊下ですれ違った知らない人に話し掛けられるようになりました。

こうしてつながった社内の介護仲間からの情報によって、親がソファーに長時間座っていると「トイレに行きや~」と声がスマホから流れたり、時間になると「薬飲みや~」と事前に録音した孫の声が聞こえるようプログラミングしたソニーの「MESHセンサー![]() 」を設置しました。規則正しい生活を送るのに、少しは役立っていると思います。「補聴器はかっこ悪いし耳に入れてるのいやや~」と言う耳が遠くなった母に、「首かけ集音器

」を設置しました。規則正しい生活を送るのに、少しは役立っていると思います。「補聴器はかっこ悪いし耳に入れてるのいやや~」と言う耳が遠くなった母に、「首かけ集音器![]() 」をプレゼントすると、外出する頻度が増えた様に思います。「スマートスピーカー

」をプレゼントすると、外出する頻度が増えた様に思います。「スマートスピーカー![]() 」を居間に置いて、母が父以外のAIと話せる環境にする等、新しい技術をいろいろと試しています。ボーナスが出たら「子犬ロボットaibo

」を居間に置いて、母が父以外のAIと話せる環境にする等、新しい技術をいろいろと試しています。ボーナスが出たら「子犬ロボットaibo![]() ワンワンプラン」を試してみたいと思っています。

ワンワンプラン」を試してみたいと思っています。

「aibo」は、ソニー株式会社の登録商標です。

介護で世界が拡がった!

1.新たに始まったライフワーク

こうした介護経験で得た知識・情報を、自分だけのものにしておかず、周りの人々へ共有していきたいと思い立ちました。異業種交流会で出会った杉並社会福祉士会の会長と意気投合し、「認知症サポーター養成講座」や「車いすde障害物競争![]() 」、「介護離職防止セミナー」、「ファミリーマップとロードマップ作成ワークショップ

」、「介護離職防止セミナー」、「ファミリーマップとロードマップ作成ワークショップ![]() 」等を、ケアラーの立場で企画し実施しました。

また、「クラウドファンディング

」等を、ケアラーの立場で企画し実施しました。

また、「クラウドファンディング![]() 」で資金調達し、「sotonie | ソトニーすべての人にもっと「あったかい」外出を!

」で資金調達し、「sotonie | ソトニーすべての人にもっと「あったかい」外出を!![]() 」Webポータルサイトを制作し、車いすの父と外出した先で温かい対応をしてくださった店員さんと写真を撮り、その場所を投稿したりして、どんどん行動範囲を広げていきました。その過程で多くの介護のプロとさらにつながることができました。

」Webポータルサイトを制作し、車いすの父と外出した先で温かい対応をしてくださった店員さんと写真を撮り、その場所を投稿したりして、どんどん行動範囲を広げていきました。その過程で多くの介護のプロとさらにつながることができました。

2.一番お伝えしたいこと「ありがとう」

どうやったら親が動いてくれるのかいろいろ試してみて、うまく回ってくると、介護は「親が子に与えてくれる重要な変化のチャンス」だと思えてきました。もちろん、年々親はできないことが増えていきますが、今できることを数えるようにしています。それは、職場の洗面所で同僚から、「在宅で介護したかったけど病院で亡くなられたお父様のこと」、そして私に対し、「まだ住み慣れた我が家で介護できるだけ幸せだよ」、とうかがったこともキッカケとなっています。

会社と家の往復だけの生活ではわからなかったことが、介護をすることで見えてきました。今までなかった人間力や共感力や現場力が身についてきたと思います。今は親に「介護をさせてくれてありがとう」と感謝の気持ちでいっぱいです。