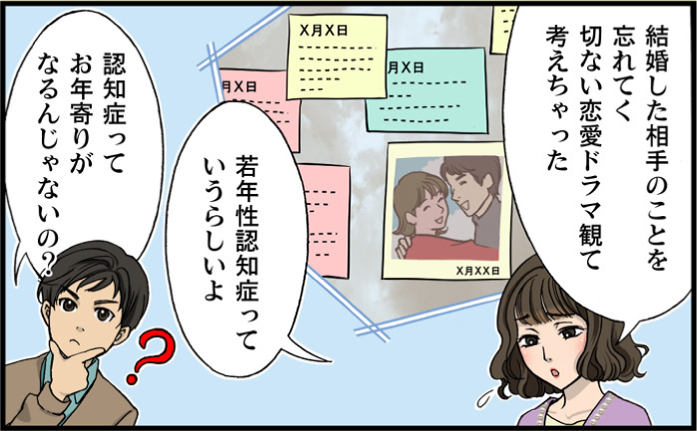

若年性認知症

- 1.若年性認知症とは

-

2.若年性認知症の初期症状に

ついて -

3.認知症の症状に対して、

日常生活でもできる工夫 -

4.どのような医療機関に

かかればよいのでしょう? -

5.診断後の生活を支える

社会制度 -

6.若年性認知症について

相談したいときの相談窓口

1.若年性認知症とは

認知症は一般的には高齢者に多い病気ですが、65歳未満で発症する場合もあり、「若年性認知症」といわれます。

認知症の症状は、基本的には高齢者の場合と同じです。例えばアルツハイマー型認知症の場合、記憶の低下、判断力の低下、日付や時間、言葉が出てこない、徘徊などさまざまな症状が現れます。

1.若年性認知症の特徴

- ・女性に比べて男性が多い

- ・本人や配偶者が現役世代なので、認知症になって職を失うと経済的に困ることになる

- ・子どもに与える心理的な影響も大きく、子どもの人生設計が変わる場合もある

- ・親の介護が重なる場合には介護負担がさらに大きくなる

2.若年性認知症の事例

Aさんは32歳のときに、自身のもの忘れがひどいと思うようになりました。予定を忘れるだけでなく、大事な書類をどこかに置き忘れてきたり、行き先がわからなくなり、大切な商談をすっぽかしたり。

最初はうつ病を疑いましたが専門病院で検査を受けたところ「アルツハイマー型認知症」と診断されました。

会社に相談すると、営業職から配置転換をして、障がい者雇用枠に入れてくれました。

今はすべてメモを取り、工夫しながら生活していますが、介護が必要な状態にならないか今後が心配です。

2.若年性認知症の

初期症状について

認知症の兆候?

チェックしてみよう!

次のようなことが認知症の兆候かもしれません。多くあてはまるほど注意が必要です。

- 約束をよく忘れるようになった

- 身だしなみに関心がなくなった

- 趣味への興味がなくなった

- 家族や友人との会話が楽しめなくなった

- 仕事の段取りが遅くなった

- 失敗が増えた

- 同じものを買ってくるようになった

気づきにくい若年性認知症

若年性認知症の場合、多くの方が現役で仕事をしていると思われます。仕事上の予定を忘れたり、ミスが重なったり、家事などが面倒になっても、すぐに認知症かも!?とは思わない人が多いと考えられます。

本人は、最近疲労が溜まっているから、更年期障害かもしれない、またうつ病かもしれない、など他の原因を考える恐れがあります。そのため、受診が遅れてしまいがちです。

まわりの人からの声かけ

早めに治療に入ることで、症状の進行を遅らせたり、今後の生活への準備もできます。

本人が自分で気が付かない場合もありますので、家族や友達など気付いた人が受診を勧めましょう。

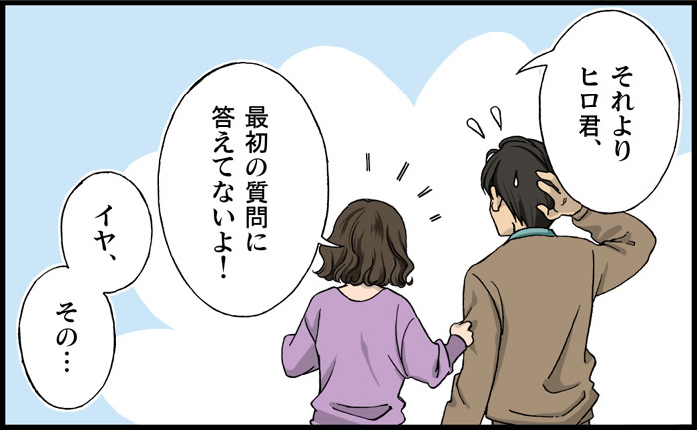

3.認知症の症状に対して、

日常生活でもできる工夫

- 眼鏡やスケジュール帳

- 「ふだんよく使うもの」は決まった場所に置くようにしましょう。

- 服や小物が入っている引き出し

- 入っているものを書いた「ラベル」を貼っておきます。

- 外出する時の持ち物

- 鍵、財布、携帯電話など、「必要なものを一つの袋や箱」にまとめておいたり、「持っていく物のリスト」を見やすいところに貼っておくとわかりやすいでしょう。

- IC乗車券

- ケースに入れて、かばんにひもをつけて入れておくと、置き忘れを防ぐことができます。

- 家族の電話番号

- 見やすい場所にメモを貼り、まとめておくと便利です。

- 用事忘れ防止

- 「カレンダー、卓上の日めくり、スケジュール帳、ホワイトボード、メモ、貼り紙」などを活用します。家のなかの見やすいところにカレンダーや日めくりを貼り、日にちや曜日を確認しやすくします。

- 薬の飲み忘れ防止

- 1週間分の薬を、朝、昼、晩、寝る前、と分けて入れられる容器を使います。薬を飲む時間に「タイマー」をセットしておき、音が鳴ったら飲むという方法もあります。

- 毎日同じような料理メニューになってしまう

- あらかじめ大まかな献立を「カレンダーや日めくり」に書いておく方法もあります。

- ゴミ出し

- 指定された日を忘れないように、「カレンダーや日めくり」にゴミを出す日と種類(燃えるゴミ、燃えないゴミ、資源ごみ、ビンや缶など)を書いておきます。

ポイント

・メモをするのは、物忘れを防ぐよい方法です。あまりたくさん書かず、大事な情報だけ書くようにしましょう。

・本人がメモをするのが難しい場合は、家族や周りの人がメモを取りましょう。

・メモ、カレンダーなど目で見る手がかり、タイマーの音など音で聞く手がかりがあると思い出しやすくなります。

4.どのような医療機関に

かかればよいのでしょう?

1.どのような医療機関に

かかればよいのでしょう?

かかりつけ医

身近にかかりつけの医療機関があれば安心できます。かかりつけ医、身近な医師との連携はもっとも重要です。確定診断や症状の変化などで専門医を受診する場合も、紹介状を書いてもらうとスムーズです。

専門医療機関

- ・認知症疾患医療センター

- 認知症を専門とする医師がおり、診断・治療方針の選定、入院も可能な医療機関で、全国に336ヵ所設置されており(平成28年2月末現在)お住まいの都道府県に1ヵ所はあります。

- ・認知症専門医

- 認知症を専門とする医師で、それぞれの学会が選定した専門医です。

-

・日本老年精神医学会(病院・施設を探す場合はこちら)

公益社団法人日本老年精神医学会認定「こころと認知症を診断できる病院&施設検索」

-

・日本認知症学会(専門医を探す場合はこちら)

日本認知症学会「全国の認知症専門医・施設一覧」

- ・認知症サポート医

-

国が進める「サポート医研修」を受け、認知症に関する専門的知識・技術を持ち、かかりつけ医への助言や、地域の認知症医療の中心的役割を担う医師です。

専門の医師がいる病院や施設を知りたい場合は、公的機関では次のところでお問合せください。

・お住まいの都道府県の高齢者相談窓口、保健所、精神保健福祉センター、認知症疾患医療センター

・お住まいの市区町村の高齢者福祉相談窓口、保健センター

2.病院ではどの科を

受診すればよいのでしょう?

-

専門医を受診

-

受診する科は「もの忘れ外来」など、認知症を専門に診ている科になります。脳神経内科、精神内科、精神科、脳神経外科でも診てもらえますが、前もって病院に確認するとよいでしょう。

認知症の初期には確定診断は難しい場合もあり、できるだけ、認知症の専門医を受診しましょう。

早期受診・

早期診断が重要

認知症は早期診断を行ない早期対応が基本となります。アルツハイマー病であれば、進行を遅らせる薬があり、早期であれば、理解力や判断力が保たれているので、病気であることを受け入れ、今後の人生設計をする時間が与えられます。

早期に治療を始めることは大きな意義があり、とても重要なことです。

同時に、認知症は家族の問題が大きくなります。家族が病気の共通認識を持たないと意見が分かれてしまうことが多く、家族間にトラブルを生むこともあります。

また家族が早期受診をすすめても病院に行かないケースも多いので、家族の方はかかりつけ医や身近な医師とよく相談することも重要でしょう。

3.病院を受診するときに

気をつけること

病院へは今までにかかった病気やケガ、いつごろからどのような変化があったかなどを、医師にわかりやすく伝えるため、具体的に記したメモなどを持参していくと良いでしょう。また医師から聞いた話もメモしておくと良いでしょう。

- ① 最初に気づいた症状や

今までの経過 - ② 服用している薬の内容

- ③ 他の疾患の有無

- ④ 家族の病歴

4.介護サービスを使えますか?

5.診断後の生活を支える社会制度

もし若年性認知症と診断されてしまったら。社会にはいろいろな制度があります。

-

1.自立支援医療(精神通院医療)

認知症で通院治療している場合、医療費の自己負担が1割または所得等に応じた上限額に軽減される場合があります。

詳しくはお住まいの市区町村、医療機関にご確認ください。 -

2.傷病手当金

全国健康保険協会(協会けんぽ)または健康保険組合に加入している事業所にお勤めの人が病気や業務外のけが等で仕事を休み、給料を受け取れないとき、生活保障を行なうことを目的に設けられている制度です。

-

3.障害者手帳

認知症と診断された場合は、条件によって障害者手帳を申請できます。

-

4.障害年金

障害年金は病気やけがで仕事を続けることが困難になった人やその家族の生活を支えるための公的年金です。

公的年金の受給資格があり、障害者となった場合は、障害年金が申請できます。

6.若年性認知症について

相談したいときの相談窓口

さまざまなことを相談できる場所を見つけましょう。

- ・医療機関のソーシャルワーカー

- ・最寄りの地域包括支援センター

- ・市区町村の窓口

- ・若年性認知症コールセンター

- ・若年性認知症支援コーディネーター

- ・家族会

- ・基幹相談支援センター

- ・(自立支援)協議会

出典:厚生労働省 / 若年性認知症

ハンドブック「相談窓口」

監修:米山 公啓(よねやま きみひろ)

医学博士(専門 / 脳卒中、認知症、

老人医療、健康論)

介護予防と健康維持

コンテンツ一覧

<明治安田健康開発財団提供>