脳出血の概要

「脳出血」は脳の血管が破れてしまい、脳内に出血が起きる病気です。

「脳出血」とは「脳溢血」と呼ばれることもあります。脳の血管が破れてしまい、脳内に出血、その血液が「血腫」という血の塊となり、脳を圧迫することで脳機能にさまざまな障がいが生じます。

脳出血のなかで最も頻度が高いのは「高血圧性脳内出血」で、その名のとおり血管が破れる原因が「高血圧」によるものです。高血圧により脳内の血管に負担がかかり、血管壁が脆くなり、やがては裂け目ができたりして、血管が破裂することで脳出血を引き起こします。

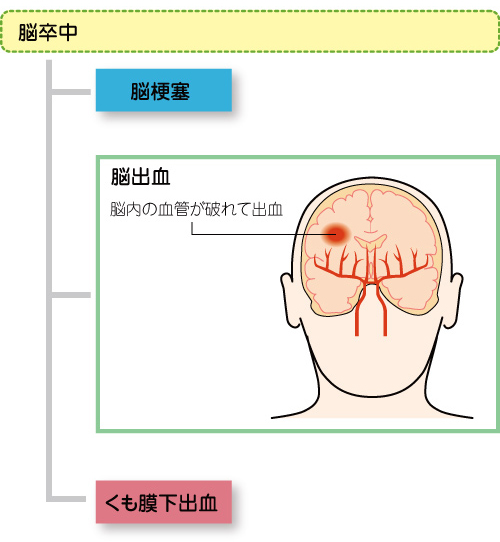

脳の血管が詰まったり破れたりして、脳に血液が届かなくなり、脳細胞が壊死してしまう「脳血管疾患」の総称を「脳卒中」と言い、大きく「くも膜下出血」「脳出血」「脳梗塞」の三つに分かれます。

「脳卒中レジストリを用いた我が国の脳卒中診療実態の把握(日本脳卒中データバンク)報告書:2018年」によると、「脳卒中」のうち「脳梗塞」は75.6%、「脳出血」は19.8%、「くも膜下出血」は4.6%となっています。

1/7

介護予防と健康維持

コンテンツ一覧

高齢者がかかりやすい病気などの解説や、健康に役立つ情報

認知症関連

知っておきたい病気や症状

「見え方」と「聞こえ方」

シニアのための介護予防

食生活を改善しましょう

<明治安田健康開発財団提供>

<明治安田健康開発財団提供>

いつまでも自分らしく生きるために