自立支援型介護を進める中でのリスクマネジメント

第1回 自立支援介護と介護報酬の関係

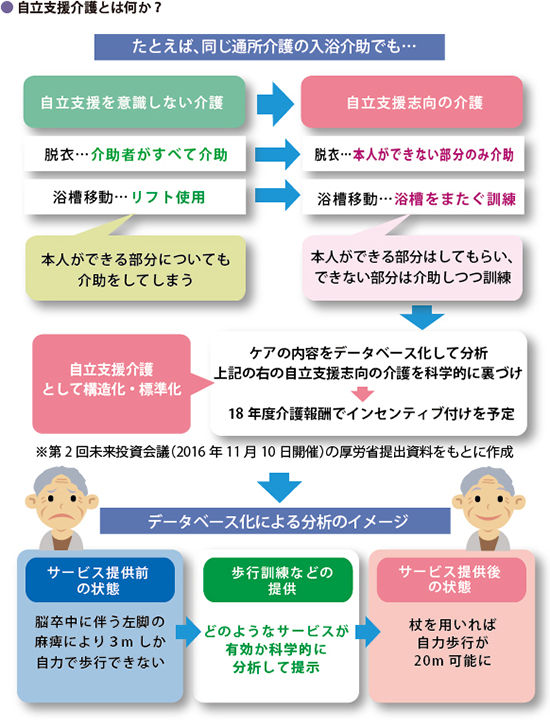

◇ポイント1 政府が掲げている「自立支援介護」とは?

2018年度の介護報酬改定で、大きなテーマとなっているのが「自立支援介護」です。これは、政府の未来投資会議で示された概念で、「要介護になった人を、もう一度自立状態に引き戻す」ことを目的とした介護を指します。

もちろん、介護保険法では、自立支援を制度の目的と定めています。しかし、先の未来投資会議では、「自立支援の取組みが広く行われている状況ではない」と指摘され、「自立支援に資する介護の内容」について検討の必要性が唱えられました。そのうえで、政府は、2018年度の介護報酬改定で「効果のある自立支援について評価を行なう」ことを閣議決定しました(未来投資戦略2017より)。

ちなみに、政府の示す自立支援のイメージは、例えば以下のようなものです。「脳卒中に伴う麻痺で自立歩行が困難な人」に対して科学的な分析に基づいた訓練等を行ない、「杖を用いての自力歩行を可能にする」という具合です。この自立支援効果が科学的に裏づけられたサービス内容をもとに、18年度介護報酬改定でインセンティブを付すわけです。

ただし、こうした自立支援のあり方については、業界・職能団体から懸念の声も上がっています。たとえば、「QOLの向上を伴わないADL回復の目的化が促進される」、「本人の意志に基づかない身体的自立に偏重した自立支援は、介護保険法の目的である高齢者の『尊厳の保持』に反する」といった指摘です。

とはいえ、自立支援介護が何らかの形で次期報酬に反映される可能性は高いでしょう。これに対応するための業務変革を進めるとして、その過程でどのようなリスクが生じやすいのかを十分に予測しておく必要があります。