自立支援型介護を進める中でのリスクマネジメント

第1回 自立支援介護と介護報酬の関係

◇ポイント3 自立支援介護の過程で注意すべきリスクとは

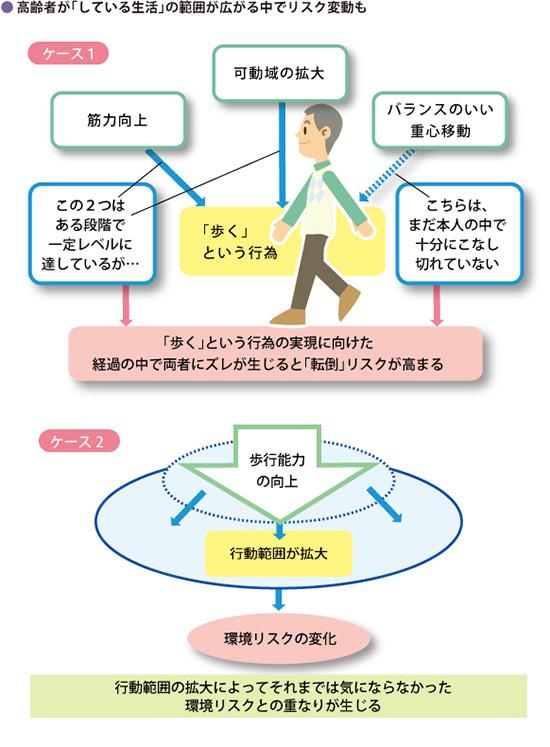

機能訓練によって、その人の「できること」の範囲が広がったとします。すると、今まで「していなかったこと」を「する」という機会が生じます。これ自体、自立した日常生活に近づく一歩ですが、その行為を完全に「自分のもの」とするまでには、いくつかの要素が欠けたままになることもあります。

たとえば、立位や歩行に必要な筋力をつけたとしても、バランスよく重心移動を行なう感覚が衰えたままで歩こうとすれば、転倒の恐れが生じます。筋力向上で「できること」の範囲が広がった分、事故リスクが増えることになるわけです。こうした状況を防ぐには、一つの行為をつかさどる多様な身体機能がバランスよく身についているかどうか、支援者がしっかりとチェックしなければなりません。

また、何かを「する」範囲が広がるということは、かかわる環境の範囲も広がることになります。歩行距離が伸びれば、その延長線上で危険物に遭遇する確率が高まります。参加に向けたアプローチで外出支援などを行なう場合、屋内では想定されなかったリスクも出現します。支援者としては、その人の行為をめぐって環境リスクがどのように変化するか、見極めの精度を高めることが必要です。

問題は、自立支援に向けたさまざまなアプローチに介護報酬が絡んでくるとなった場合、支援者の中に「早く自立に近づけよう」という焦りが生じやすくなることです。これを放置すると、変動するリスクへの対処に抜け落ちが生じる危険も高まっていきます。まず、この点を頭に入れつつ、次回は「どうやってリスクを把握するか」を掘り下げましょう。